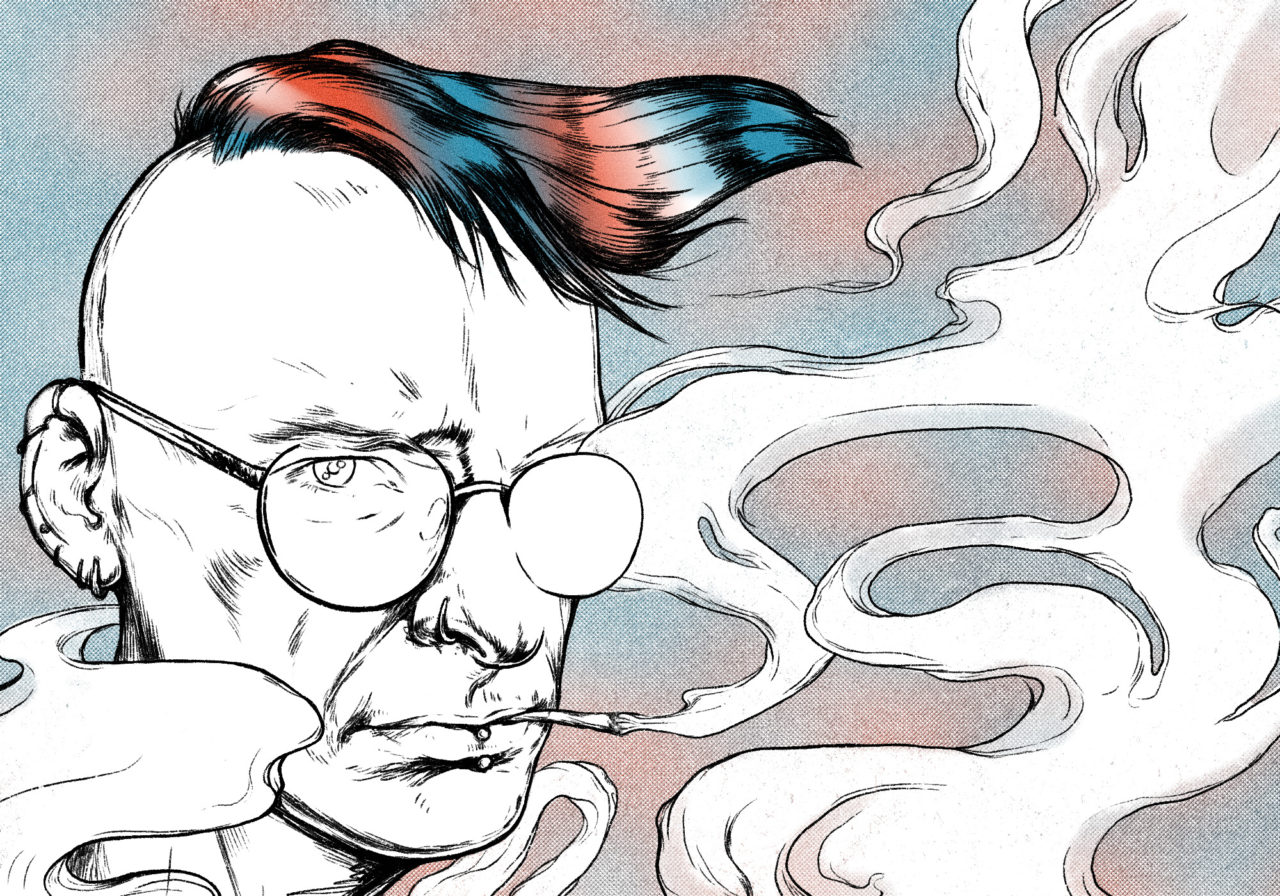

Наркофобия, репрессии и Ройзман

— Вы много лет занимаетесь активизмом и просвещением в области психиатрии и психоактивных веществ. Ваша позиция по наркотикам как-то меняется?

— Я свою позицию не меняю уже много лет, но она находится в развитии, и я сам живу этот процесс. Надеюсь, что, если я доживу до старости, я не превращусь в поросший мхом пень, который выдает одну и ту же скрипучую истину.

Я убежден, что политика государства в отношении психоактивных веществ должна строиться на гуманных началах. Это значит, что здоровье человека и, скажем так, уровень благополучия стоит на первом месте перед методами наказаний. В первую очередь в вопросе психоактивных веществ должны иметь слово медики и социальные работники, а уже потом — сотрудники полиции и каких-то карательных органов.

Часто думаю, что большинство людей, которые употребляют наркотики, имеют незалеченные, неоткрытые, невылеченные, непроявленные, непонятые, неузнанные психиатрические диагнозы. Или социальную некомпетентность, например, которая приводит к злоупотреблению веществами. Таким людям требуется помощь, а не дубинка по голове. И вот это мое убеждение не меняется.

Нет учебников, которые бы рассказали, как политика должна строиться на таких основаниях. Мы должны находить это для каждой страны, для каждого общества.

— В нулевых было больше акционизма на эту тему. Сейчас никакого активизма в России нет, он перешел в какое-то другое русло?

— Я так скажу: общая канва наркополитики в России движется к репрессивной, в этом десятилетии она более репрессивна, чем в предыдущем, а в предыдущем она более репрессивна, чем в пред-предыдущем.

О ней еще сложно говорить публично потому, что в нашей стране присутствует институциональная наркофобия. То есть люди самых разных слоев общества из самых разных социальных групп и самых разных убеждений (даже противоположных, то есть это может быть и какой-нибудь ультраконсерватор, и ультралиберал) вполне могут бояться этой темы — она их пугает, нервирует. Люди приходят в какое-то неспокойное чувство, когда при них заходит разговор о наркотиках. Это примерно как в советское время абсолютно блокировался любой разговор на тему секса. Людей переклинивало.

Слово «наркофобия» вошло в русский язык благодаря нашему проекту [имеется в виду конкурс для художников «Наркофобия», который сейчас стал премией для журналистов и блогеров, делающих работы о наркотиках], который мы в 2011 году начали. До этого это слово Google не находил. Явление есть, и мы нашли ему название.

Общая политика репрессивна, но количество мыслящих людей, которые занимают позицию гуманной наркополитики, становится больше: растет количество тех, кто смотрит на научные доказательства, на реальные факты жизни, кто находится в контакте со всем мировым сообществом, кто берет информацию не только из какого-нибудь бюллетеня Минздрава, а из разных источников, в том числе из иностранных.

Мне кажется, нам в России вообще не хватает гуманного взгляда на многие вещи, не только в отношении наркополитики. Например, недавний кейс «Ночлежки»: в Москве возникло движение жителей района, которые пытались выселить это заведение, чтобы не было бездомных в их районе. То есть гражданская такая позиция: «с глаз долой — из сердца вон». Мы не хотим это видеть и не хотим об этом знать. Не «давайте поможем».

Тот контактно-консультационный центр, где я в Берлине работал с опиатозависимыми, находился просто в жилом доме. С жителями дома, конечно, была определенная договоренность. Жильцы дома поставили условие: чистота и порядок. И мы следили за этим: мусор выносили, все делали как надо. И у них не было к нам претензий. Но в целом люди в Берлине были готовы к тому, чтобы такая организация была у них в доме. К тому, что там будут, в этом помещении, сидеть, условно говоря, каждый день по двадцать торчков и пить кофе, или стираться, или к врачу приходить — ну как представить себе такое в Москве?

— Мне кажется, сразу придет [политик] Евгений Ройзман.

— Евгений Ройзман теперь приходит на оппозиционно-либеральные митинги, и все радостно с ним там пляшут. Так что он и не придет, мне кажется, придут жители с дубинами.

— Российская оппозиция закрывает глаза на его былую деятельность?

— Мы частенько говорим об этом с коллегами. Я не думаю, что это свидетельствует о негуманных взглядах российской оппозиции. Я думаю, что многие люди вообще не знают про это. Мой опыт споров на эту тему говорит о том, что подавляющее большинство людей, относящихся к либеральному лагерю, просто не в курсе деятельности [организации Евгения Ройзмана] «Города без наркотиков». Когда им рассказываешь про смерти людей, которые там происходили, многие просто шокированы. Они про это ничего не знают. Для большинства людей этот человек на букву «Р» — это хороший человек, который помогал наркоманам. То есть они уверены, что он гуманный человек. И, когда ты рассказываешь о каких-то фактах, которые противоречат этой идее, многие не хотят слушать. Были случаи, когда люди со мной рвали из-за этого отношения.

Это, мне кажется, тоже наркофобия, то есть искаженное восприятие реальности. Люди думают, что если человека наркозависимого избить, налить ему воды, поставить ему бутылку, чтобы он писал, и посадить его в подвал, чтобы он там три дня переламывался, то это отличная помощь. Такая силовая реабилитация насухую, когда человека выпаривают и заставляют работать, чтобы он лопатой копал землю. Люди просто верят, что трудотерапия спасет наркомана. Они думают, что человек на букву «Р» жесткий, но он спасал людей. Я думаю, они глубоко ошибаются и совершенно не понимают, с чем имеют дело.

Человек на букву «Р» — популист. Многие говорят, что это не важно. Он успешный оппозиционный политик, поэтому мы должны с ним блокироваться, мы хотим, чтобы наша оппозиционная деятельность была успешной. Да, он пришел из какого-то странного места в политику, но теперь он совершенно другой. Это все неважно, это в прошлом.

— А есть в России политики, которые были бы в ненаркофобном лагере?

— Возможно, есть такие политики, но публично они об этом не говорят. Потому что электорат будет поддерживать тех, кто жестко высказывается в отношении наркопотребителей. Человек, который скажет: «Я очищу город от наркоманов», будет пользоваться любовью людей, а тот, кто скажет: «Давайте организуем контактно-консультационный центр в этом жилом доме», не будет пользоваться поддержкой в России.

Был случай, когда [оппозиционного политика] Илью Яшина задержали, когда он встречался с избирателями. Его задержали совершенно незаконно и потащили. В этот момент он кричал задержавшим его: «Что вы делаете, вы нарушаете мои права! Лучше ловите наркомана». Сказал он, имея в виду то, чем должны заниматься полицейские: ловить наркоманов. Это абсурдно абсолютно. Но в России понятно, почему он говорит именно так. Я глубоко уважаю политика Илью Яшина. Вообще-то поддерживаю его. Но в этом конкретном пункте я против.

— Изменение отношения к психоактивным веществам во многих странах как-то связано с пропагандистской работой наркоактивистов?

— Конечно, связана. Я могу привести пример Германии. Когда началась эпидемия ВИЧ (это середина восьмидесятых), появились ВИЧ-активисты. Они организовали свои некоммерческие и негосударственные организации, которые занимались профилактикой ВИЧ. Довольно быстро стало ясно, что риск заражения существует для людей, которые употребляют наркотики инъекционным путем.

В Германии, где власти прислушиваются к мнению общества и активистов, особенно если оно научно мотивировано, можно хронологически проследить, что до 1995 года ежегодно Министерство внутренних дел составляло отчет по борьбе с наркотиками. С 1995 года года перестало, общий государственный подход изменился: эту сферу вывели из полицейского регулирования, переведя в социальное и медицинское. И теперь отчет о наркотиках составляет не полиция, а Федеральный центр просвещения в области здоровья и федеральный уполномоченный по наркополитике.

Политика снижения вреда, нацеленная в первую очередь на снижение распространения сопутствующих заболеваний (то есть ВИЧ и гепатита), пришла на смену репрессивному подходу и привела к успеху. В Германии количество заражений ВИЧ снизилось до практически такого уровня, что можно сказать, что он не распространяется. То же самое происходит с гепатитом, ни о какой эпидемии речь идти не может.

— Что такое зависимость? Естественна ли она для человека?

— На вопрос о зависимости пытаются дать ответ человеческие мудрецы на протяжении многих лет, и насколько я понимаю, так это до конца и не ясно. Есть моралистичное объяснение: зависимость — это грех. Есть медицинское — болезнь. Есть политические и социологические объяснения. То есть можно сказать, что феномен зависимости — это сложное, многофакторное явление, способное оказывать серьезное влияние на человеческую жизнь, и понимание этого явления меняется со временем. В грехи я не верю, так что этот вариант для меня неактуален.

Что касается естественности или неестественности… Мне вообще кажется, что тема зависимости, если речь о психоактивных препаратах идет, чересчур выпячена. Ну, зависимость. Она не у всех, она не от всего, есть и другие проблемы. Жупел зависимости — это часть наркофобии.

«Перестроить психический контур»

— Какой вердикт вы бы вынесли сериалу «#ЯПсих»: он получился эксплуатационным или помогает налаживать эмпатию?

— Тут я должен сказать, что я его не смотрел. Я вообще с трудом смотрю на себя на экране. Мне тяжело это переносить. Я имел дело исключительно с реакцией людей. И судя по реакции, которая обрушилась на меня, особенно поначалу, судя по тому, какой был вал контактов и писем, я могу сказать, что этот сериал многим людям помог себя ощутить не в одиночестве. В субботу у меня был концерт в клубе «Март». Ко мне подходили люди, которые сказали: спасибо, вот вы нам типа помогли.

Мне кажется, что тексты мои как поэтическая практика, месседж, который я действительно осознанно транслирую, заключается в том, что у тебя могут быть психические особенности, у тебя могут быть проблемы, ты мог испытать жестокий опыт в прошлом, но это не повод отчаиваться, ты все равно можешь встать и пойти. Похрен, мы сообщество, мы идем. Это мобилизующий месседж. Он дает надежду. Я эту надежду сам испытываю. Я живу в соответствии с этой идеей, мне удалось перестроить свой психический контур. Я, что называется, удачливый пациент. Я хочу свой большой и местами экстремальный опыт передать, поскольку я обладаю голосом.

— Есть ли у вас в семье разговоры на тему психиатрических состояний? Я не видел пока условных гидов о том, как говорить с детьми на эту тему.

— А я не знаю, как разговаривать с детьми на эту тему. Я вообще не знаю, как разговаривать на эту тему. Если кто-то пишет какие-то гиды, их можно, с одной стороны, использовать, а с другой стороны — можно их все выкинуть.

Мое глубокое убеждение заключается в том, что сколько людей, столько и личных историй. И если даже пять раз вы одно и то же сказали людям и это сработало, в шестой раз это не сработает.

Любой человек, будь то психолог или психиатр, будь он равный консультант или активист, — он набирает свой опыт. Если это врач, он получает образование и имеет медицинскую практику. Человек вроде меня имеет опыт пациента и опыт активиста. А дальше этот опыт реализуется уникально каждый раз с каждым человеком. Каждый раз заново приходится находить [язык для разговора].

Еще я заметил, что очень опасно в этой ситуации вставать на накатанные рельсы. Если ты на них встал и начал проповедовать одно и то же, даже если ты в это веришь и если это твои убеждения, ты можешь превратиться в попугая. Потому что [твои слова] станут безжизненными, потому что если ты имеешь дело с людьми, если ты обращаешься к людям и говоришь о таких довольно тонких вещах, как душевная организация, то надо учитывать, что люди разные и что их очень много.

— У вас ведь есть опыт соприкосновения с психиатрией и в России, и в Германии. Что скажете? Небо и земля, да?

— Когда вы говорите «небо и земля», это очень оценивающе. Мы тогда отзываемся о России очень плохо, а о Германии очень хорошо, а ситуация немного более сложная.

Ну да, конечно, в Германии более гуманный и менее репрессивный подход в психиатрии. В России сохраняется репрессивное отношение, где врачи чуть ли не в качестве тюремщиков. Память о карательной психиатрии советского времени подспудно вызывает страх. Страх, что меня запрут, не выпустят, лишат свободы, обколют какими-нибудь препаратами и я превращусь в овоща.

Я часто выступаю в роли равного консультанта [для людей с психиатрическими проблемами], особенно после сериала «#ЯПсих». Мне пишут и звонят, спрашивают совета: вот у меня такие симптомы, что мне делать? Частый вопрос: «Что мне грозит, если я пойду к врачу?» Одна женщина спрашивала: «Лишат ли меня родительских прав, если я обращусь в психиатрию?» Сама ситуация, при которой такой вопрос возможен, означает, что есть проблема. При этом понятно, что в России есть очень хорошие психиатры и хорошие больницы. Но вот это отношение в обществе, этот страх — важное отличие от Германии.

Там люди знают, что врач твой не предаст тебя. В России нет закона, который запрещает врачам передавать данные пациентов.

То есть чувак придет на прием к врачу-психиатру. У чувака, допустим, проблема со злоупотреблением наркотиков. Он об этом рассказывает. В России человек будет думать о своем доверии врачу. Люди боятся, что врачи могут не оказать помощь, а вместо этого совместно с представителями, скажем так, репрессивного силового аппарата каким-то образом тебя задавят.

Но тем не менее в Германии есть свои проблемы. Психиатрическая помощь здесь тоже очень разная. В Восточной Германии больница больше похожа на российскую. И по внешнему антуражу, и по отношению персонала.

В 2019 году в Риге я в гостях у друга встретил психиатра из Нидерландов — пожилого, серьезного, известного врача. Он говорит, мы считаем в Нидерландах, что в Германии очень консервативная медицина и репрессивная. Я удивился. Говорю, докажи. [Он отвечает:] В Германии по-прежнему, как в старое время, считается, что пациента надо запереть скорее в больницу. А мы в Нидерландах считаем, что пациента вообще надо по возможности в больницу не запирать — только если уж действительно есть опасность для жизни или по решению суда, если нельзя избежать никак. А так — нужно, чтобы пациент жил дома у себя дома, был в обществе.

«Город-санаторий»

— Когда вы переехали в Берлин, вы еще употребляли наркотики?

— В 2001 году, когда я переезжал в Берлин, я был, как говорится, чист перед Господом. Правда, я курил табак и пил алкоголь, но они как бы у нас считаются легальными психоактивными веществами, так что они вроде как бы и не считаются (хотя почему так, непонятно). Несколько дней спустя после приезда я встретил моего знакомого по стародавней Москве. И мы с ним просто раскурились.

Многих людей, кто приезжает в Германию, накрывает: ты осознаешь, что у тебя по сравнению с Россией есть просто открытый доступ к траве. Нет проблем, чтобы ее достать. Это не все осознают сразу, и многим это сносит крышу: люди, которые покупают в России, очень сильно рискуют. Рискуют в смысле своей свободы. В Германии ты не рискуешь ничем.

Вначале я просто приехал на полгода на стажировку. У меня была стажировка в двух организациях: одна — контактно-консультационный центр для наркозависимых MisFit. Там был пункт помощи людям, которые употребляют опиаты, с психологической и медицинской помощью, в нем действовало что-то вроде кафе. И в этом кафе я работал, что называется, за стойкой — проходил полный цикл работы в этой организации, как делал бы любой волонтер.

Вторая организация — федеральная сеть по наркополитике при «Партии зеленых». Основной их темой был легалайз конопли. Среди тех, кто там работал, многие курили. В смысле почти все. Не то чтобы они целый день паровозили, но после работы вечером я приходил в гости к своему начальнику, и мы с ним и с его женой курили ритуальную вечернюю трубку, потом пили чай, играли в настолки, обсуждали жизнь.

В начале в какой-то момент я стал много курить, потому что мне тоже снесло голову от доступности. Но, когда эта стажировка кончилась, я переехал в Германию и стал работать — и перестал курить. Во-первых, я перестал тусоваться с ребятами. Во-вторых, началась каждодневная работа.

Был еще второй период, лет уже через десять примерно. Со мной тогда случилось то, что называется большой депрессивный эпизод. Я заехал в очень глубокую клиническую депрессию. Супер-супертяжелой формы. У меня тогда были окказиональные работы — написать статью или проконсультировать, и я получал, в принципе, какие-то деньги, но постоянной работы не было. И произошло мощное депрессивное обрушение. Я тогда тоже стал курить. Но к психиатрам я тогда не ходил.

Курил-курил-курил. Но потом я понял, что это контрпродуктивно. Во-вторых, в целом лучше мне не становилось. Пошел к психиатру, мне выписали таблетки, и все.

Понимание, что можно спокойно идти по улице и курить косяк, многим сносит крышу. Я знаю людей в Германии, которые даже сломались на этом. Ушли в злоупотребление. Но это единичные случаи.

— В Германии у вас появилось чувство политической безопасности?

— Даже не политической! Я четко это помню: приехал в Берлин, прожил там месяца четыре. От метро [до работы] мне надо было идти довольно долго, переходить канал и потом идти через темный парк. Я частенько возвращался поздно вечером из гостей каких-нибудь, да и на работе с ребятами засиживались порой до полуночи. Садился на ночной трамвай, доезжал до конечной станции на метро и шел пешком. Густые деревья, темно, один фонарь болтается. И ты идешь из темноты, приближаешься к свету, а потом назад в темноту.

Идешь и думаешь: сейчас прыгнет на тебя кто-нибудь. Я человек советской закалки, я готов, если что… побежать.

И вот однажды где-то в час ночи вижу, как в пятне света под фонарем вытягиваются тени. Мне навстречу идут двое. Я напрягся: двое на одного в темном парке, вот оно, сейчас пойму, бежать или нет.

Появляются две старушки, таких божьих одуванчика. И в этот момент я понимаю: «Саня, ты не в Москве больше, ты в Берлине». Меня отпускает. С этого момента я начал по этому парку ходить расслабленно — так, как ходят берлинцы.

— В «#ЯПсих» [эмигрировавший из России журналист] Али Феруз рассказывает, как на его глазах в Берлине били мигранта.

— Безусловно, тут такое есть, но нужно сделать оговорку. Моя история — это 2001 год, а фильм с Али Ферузом снимался в 2019-м. После 2015—2016 годов тема мигрантов и связанного с этим насилия очень сильно изменилась. Криминальная статистика свидетельствует, что в Германии все время очень сильно снижается общее количество преступлений, но в 2015—2016-м был всплеск и медийно эта тема начала звучать. Поэтому тут еще нужно сделать оговорку, что, возможно, это медийное ощущение. Я тоже видел драки в Берлине, понятное дело. Но в целом их гораздо меньше, чем в России.

Если мы будем смотреть новости, мы можем представить, что в Германии только и происходят постоянные нападения нацистов на мигрантов или синагоги. Действительно, напали на синагогу со стрельбой и с убийствами, ужасное преступление, и вообще, антисемитизм реально вырос в последнее время. Но это происходит не каждую субботу.

В 2001 году был расслабон. У нас даже была такая теория, что Берлин — город-санаторий, у меня есть стихи про это. Ты можешь выйти чуть ли не в тапочках на улицу и встретить [бежавшего из Китая современного художника] Ай Вея Вея, который идет в трениках в ночной магазин за сигаретами.

— Кто вы в первую очередь — журналист, поэт или активист?

— В первую очередь я человек с определенными взглядами и культурной позицией, активизм и арт-практики относятся к этому. Наверное, поэтическая идентификация для меня имеет особое значение, но вообще все это разные элементы одного хаоса.

— Удается ли вам себя прокормить поэзией?

— Поэтической практикой осознанно я занимаюсь с 1989 года. В 1999 году в московском клубе «О.Г.И.» состоялось мое первое выступление в жанре, который я с тех пор старательно развиваю, — spoken poetry, перформанс-поэзия. И примерно с 2013 года я регулярно выступаю с разными программами в разных странах, в том числе на поэтри-слэмах.

Основные темы, которые захватывают мое сознание сегодня, — насилие, время, смерть, страсть, абсурд бытия и стоическое преодоление.

Уже много лет я зарабатываю в той или иной форме сочинением текстов, в Германии я официально числюсь свободным литератором и журналистом — так это можно назвать. В последние годы мои поэтические выступления организовываются с учетом затрат на дорогу и проживание, и гонорары мне выплачивают, хотя на моей родной сцене в берлинском клубе PANDA platforma я часто выступаю, скажем так, на волонтерских условиях. Поэзия в финансовом отношении не приводит меня к минусу, но я этим не зарабатываю. Но планирую, конечно, заработать миллионы. В будущем.

— Возможно ли внеполитическое искусство в целом и, в частности, здесь и сейчас?

— Конечно, возможно любое искусство: политическое, аполитичное, контрреволюционное и квазирелигиозное, шизоидное и научно обоснованное, наивное и заумное — вообще любое. Поэт не обязан быть гражданином, гражданин не обязан быть поэтом или интересоваться искусством, но возможны самые причудливые сочетания всех этих вещей. Современная культура устроена так, что если вы скажете: вот то-то и то-то невозможно, как бац — оно тут же становится возможным.