«Такие дела» публикуют дневник фотографа Олега Яковлева, который с началом эпидемии устроился санитаром в ковидный госпиталь. Фотограф Мария Ионова-Грибина снимала Олега с первых дней его новой работы

«Период самоизоляции начинался тревожно — я понимал, что многие меры оправданны, но и смириться было трудно: до последних чисел марта гулял как проклятый, хотел надышаться “напоследок”. Работа была до конца марта, потом все резко просело и стухло. У моего партнера тоже бизнес умер. То есть в голове настаивалась тревога, а в жизни, наоборот, не происходило ничего: скука и апатия. Я раздражался, ленился, но все время хотел что-то делать.

С началом эпидемии моя профессия оказалась фактически заблокирована: фотограф обычно работает с объектом съемки лично (особенно если фотограф — портретист, как я), а личные встречи стали небезопасны. Никакой поддержки от государства я получить не смог (в статусе самозанятого лица претендовать на какие-либо пособия почему-то оказалось нельзя). Поэтому я решил искать другие способы заработка. Удаленные съемки через Skype, FaceTime, Zoom меня радуют и вдохновляют, но не обеспечивают даже самого базового дохода. Далее были тщетные попытки устроиться работать курьером, но, видимо, я опоздал: службы доставки уже не отвечали на запросы, вероятно, перегруженные предложениями.

И тут я узнал, что мой друг стал работать санитаром! Сразу вспомнил пост в ленте у кого-то про поиск санитаров, который я пропустил. Зато он не пропустил. Оказалось, что для этой работы не нужно специального образования (во всяком случае, в условиях эпидемии) и что она вполне достойно оплачивается (здесь все очень индивидуально и зависит от конкретной больницы). Мы с другом съездили на собеседование (одно из самых пристальных в моей жизни) и занялись оформлением: почти неделя ежедневных посещений врачей, отдела кадров, бухгалтерии и так далее.

Надо признать, что этот этап дался мне непросто: я с огромным трудом переживаю бюрократические процедуры. Но вот наконец нам выдают пропуска и назначают первые смены. Дальше я страшно трясся и боялся: с какими людьми я буду работать, справлюсь ли со своей брезгливостью, какие мне попадутся пациенты, как быстро я заражусь и так далее.

После первой смены большинство этих страхов, к счастью, исчезло.

Подытоживая: я ужасно не люблю становиться заложником ситуации. Раз я не могу быть в эпицентре жизни с камерой — окей, я окажусь там без нее. Ужасно устал сидеть дома и бояться выйти на улицу: из-за вируса, штрафов, криминала, etc. Работа санитаром — попытка вернуть себе контроль над своей жизнью, некий ход конем: раз в своей профессии я сейчас не востребован, я могу освоить другую. Желание приносить пользу и необходимость зарабатывать деньги сошлись здесь почти идеально.

Работаю сутки через двое, внутри суток — шесть периодов по четыре часа, которые чередуются: половина — в красной зоне, половина — отдых. В зоне сильно устаешь: из-за гипоксии, духоты, да и просто очень много дел обычно — не присесть. Хотя редкие смены с минимумом работы выматывали не меньше. “Что я здесь делаю?” — думал я.

«4 мая. Первого пациента, чье имя я узнал, зовут Гамлет. Постепенно начинаешь различать их потребности, характеры, повадки. Страшно и одновременно желанно вступать в контакт: смотреть в глаза, держать за руку (пусть и через пластиковое окно маски и три слоя латексных перчаток).

Вспоминаю маму и думаю о том, что кто-то тоже присматривал за ней в ее последние дни, следил за чистотой, возвращал ей достоинство. Учусь у санитарок (своих коллег) этим простым актам милосердия: аккуратно протереть анус, поменять грязное белье, принести чай с сахаром или разбавленный холодной водой.

Я отвечаю за четырех пациентов в реанимации: двое в отдельных боксах и двое в парном. Сама реанимация — это четыре разных по размеру и конфигурации помещения (кроме коридоров, кладовок и так далее), где находятся до двенадцати пациентов. Я мою полы и стены (отдельные тряпки), протираю поверхности, каждый час замеряю уровень мочи в мочеприемниках и сообщаю показатели медбрату; сливаю мочу и мою утки в специальной “посудомойке”; кормлю и пою своих подопечных, помогаю их переворачивать и перестилать белье, подмываю; нарезаю из мешковины тряпки для пола; складываю из марли тампоны. Иногда хожу передохнуть в подсобку: там тишина, темнота, в углу — рулоны мешковины для нарезания тряпок. Так приятно плюхнуться в них и прикрыть на минуту глаза! Но очень боюсь заснуть и потому быстро встаю и топаю назад — к людям.

Из эпизодов-происшествий: в первую ходку расстегнулся слегка комбинезон и горло было открыто несколько минут — меня быстро заклеили и смочили спиртом. Сползли бахилы — и я с ужасом увидел свои желтые беззащитные носки!

Во вторую ходку внезапно из двери вышел врач без костюма (просто в медицинской маске), глянул на меня спокойно и исчез за другой дверью. При этом наше отделение опечатано и так просто в него не попасть.

А перед третьей ночной ходкой я заблудился в “шлюзе” и страшно боялся выйти к “нормальным” людям в своем чумном наряде. Но — ура! — нашел такое родное уже отделение. В ночи люди в белых скафандрах смотрели по телику какой-то блокбастер.

Познакомился с доктором Н., в прошлой жизни детским реаниматологом. Она рассказывала мне про показатели на экранах: что они означают, каков предел нормы и так далее. В перерыве мы делили с ней один диван на двоих (с местами отдыха тут туговато).

Сидел в боксе на двоих и стерег покой двух бабушек: мелодично пищали приборы, мигали лампочки. Показатель не должен был падать ниже 85, но он неуклонно снижался: 95, 93, 91, 90, 88… Но потом остановился. Смена закончилась тем, что я держал (с преогромным трудом) эту бабушку полчаса, пока медсестра искала “живую” вену для забора крови. Бабушка отчаянно брыкалась, а я пел ей песни: кажется, они ее немного успокаивали.

Испытывал к людям на койках сложную смесь сострадания, раздражения, любопытства, апатии, нежности и иронии: наверное, для сохранения адекватности самое то».

«6 мая. Царствует Число 2: вторая смена в сутках (с 12, а не с 8, как первая), вторая смена у меня, нас двое в команде (я и С. — случайно сбылась мечта поработать вместе) — а обычно санитаров трое; и у С. это тоже вторая смена в жизни. Таким образом уровень ответственности сразу взлетает: нет опытного “старшего товарища”, у которого можно получить ответ на вопрос (например, стерильные пеленки СРОЧНО!).

Уже привычно и уютно заходить в наше отделение с ярко-синим полом: в соседнем ОАРИТе он желтый, будто в игре-стратегии помечена чужая территория. Хоть мы и находимся на одном этаже, бываем друг у друга редко, пару раз в смену: мы возим в ним мусор (сложная процедура с рацией, лифтом и дезинфекцией), а они ходят к нам в экспресс-лабораторию.

Из сюрреалистических впечатлений (во многом ради них я здесь): тележка из “Пятерочки”! Откуда она здесь, почему? Так странно видеть из-за всех своих слоев защиты десятирублевую монету, зажатую в замке, чтобы когда-то отцепить ее от стада подобных. Знала ли эта телега, что совсем не продукты фудретейла будет возить она однажды? Возможно, единственная в своем роде мобилизованная тележка из супермаркета.

Нашел “свою” бабулю! За дни, что меня не было, оборудовали еще одно отделение реанимации-терапии (не возьмусь судить о тяжести их пациентов: вроде бы это те, кто выкарабкивается) на восьмом этаже, и вот при перевозе туда пациентки я увидел знакомое (спящее) лицо со знакомыми синяками под глазами. А в пересменке мы вместе поедали торт от ее родных — мой любимый сметанник. Оказалось, бабушка почти легендарна. Своим темпераментом и физической силой она впечатлила многих врачей и медсестер.

Слушал разговоры врачей, их специфический язык из терминов, назначений, латинских слов, химических элементов и мата. По-прежнему не могу привыкнуть, что я здесь не чужой, не случайный: они меня не стесняются.

Пытался добыть потерянные челюсти (один пациент не успел их забрать при переводе в реанимацию). В итоге в мою смену нашли только одну половину, но вроде все закончилось хорошо.

Ехал в лифте, битком набитом людьми в скафандрах. Ужасно жалел, что не могу это снять. Впрочем, снимать хочется мало: все это я уже видел — в кино, фотографиях, жизни. Если вы когда-то пытались себе представить реанимацию (в крутом технологическом ключе), то вы представляли нашу. На восьмом этаже вообще похоже на космический корабль: электрические раздвижные двери-шлюзы, экипаж в костюмах, а вокруг — опасная токсичная среда.

В нашей палате видел тетю, очень похожую на маму. Она почти все время спала. Другой пациент бессознательно (точно ли без?) регулярно срывает с себя провода и катетеры, вызывая бурю негодования медсестер и создавая лужи крови. “Мы же помочь тебе хотим, дурачок! Что же ты, помогай нам, а не мешай!” И я задумываюсь о том, что в реанимации у тебя (в качестве пациента) нет выбора: только бороться, только выживать. И ты никак не можешь обозначить иное решение.

Ощутил первые симптомы выгорания. Это место похоже на лимб: тут нет дня и ночи, нет толком ни будущего, ни прошлого, одно лишь вечное настоящее. Ты не видишь пациентов ни до, ни после, только здесь и сейчас: в моменте перехода, у границы. Никогда не опустеют койки: на места ушедших сразу прибывают новые. Наверное, не нужно думать о тех, кому мы помогаем, наверное, лучше просто тщательно делать свою работу.

Тщательно. Надраиваю бесконечный коридор (второй раз, первый мыл “не по расписанию”) и думаю о своей небрежности. В почерке, формулировках, фотографии. Я люблю драфты, черновики, генеральные идеи. Мне лень заканчивать, додумывать, финализировать. Может ли такой человек работать санитаром? Кем вообще может работать небрежный человек? Безбрежный?

Вдруг снова нужно спешить на помощь: впервые участвую в спецоперации “судно” и понимаю, что это на грани моих сил. Удивительно, насколько кал пахуч: пробивает респиратор на раз! С грустью понимаю, что по сравнению с С. я гораздо более слабый санитар. Не то чтобы у меня были амбиции, просто хочется быть гибче и адаптивное, а пока снимаю стресс, нарезая десятки марлевых тампонов и половых тряпок. От людей все же значительно устаешь».

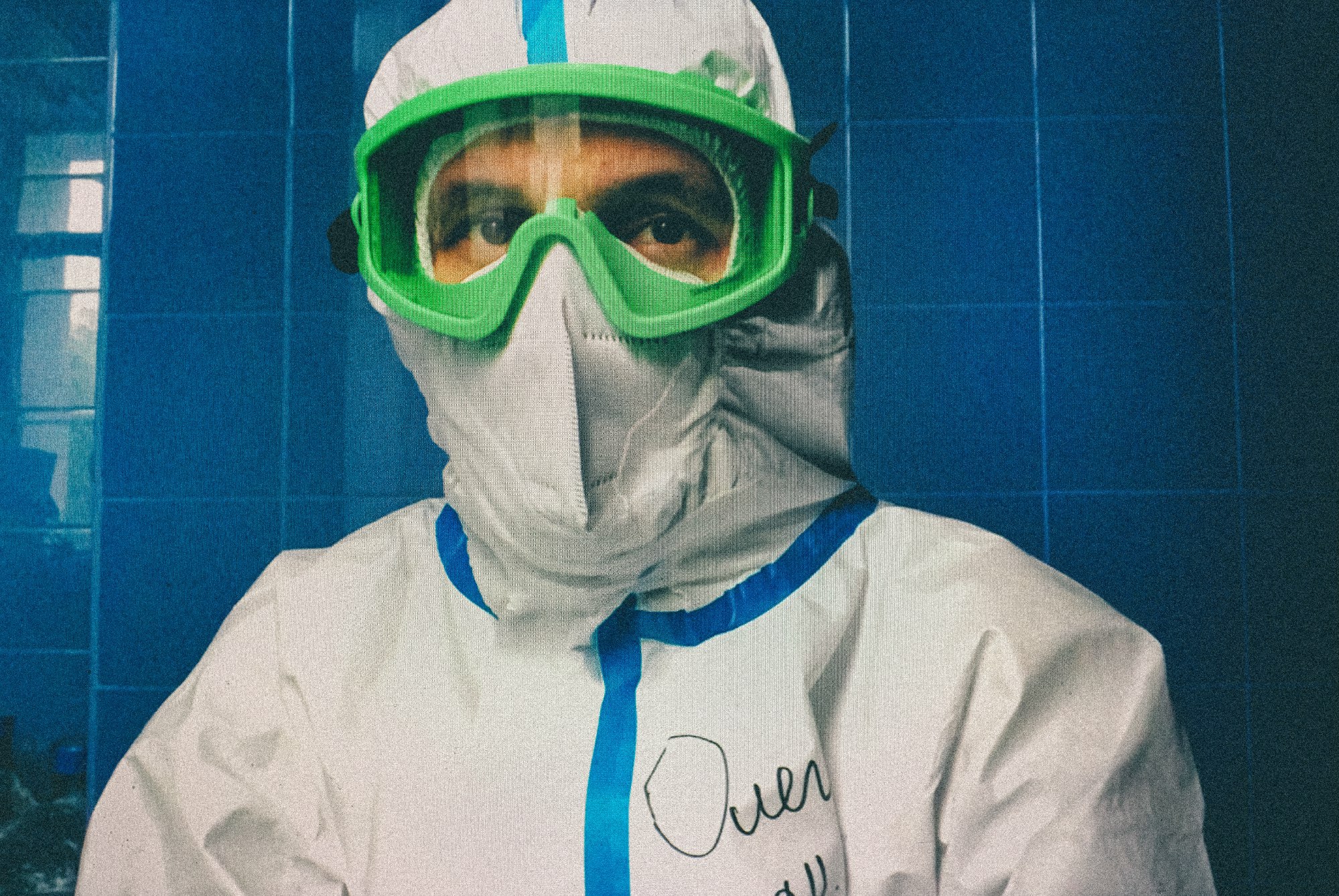

8 мая. Я снимала Олега во время перерыва после двух отрезков (по четыре часа) работы. После восьми вечера Олег чувствовал апатию, был подавлен. Он пьет энергетик перед следующим отрезком работы в красной зоне. После того как Олег стал давать интервью, ему позвонили из пресс-центра больницы и попросили ставить их в известность заранее

Фото: Мария Ионова-Грибина

8 мая. Я снимала Олега во время перерыва после двух отрезков (по четыре часа) работы. После восьми вечера Олег чувствовал апатию, был подавлен. Он пьет энергетик перед следующим отрезком работы в красной зоне. После того как Олег стал давать интервью, ему позвонили из пресс-центра больницы и попросили ставить их в известность заранее

Фото: Мария Ионова-Грибина

12 мая. Душ после возвращения домой со сменыФото: Мария Ионова-Грибина

12 мая. Душ после возвращения домой со сменыФото: Мария Ионова-Грибина

12 мая. После смены. Пока не закончится смена, санитар не может пойти домой, даже если в красную зону он больше уже не пойдетФото: Мария Ионова-Грибина

12 мая. После смены. Пока не закончится смена, санитар не может пойти домой, даже если в красную зону он больше уже не пойдетФото: Мария Ионова-Грибина

«14 мая. Самое сложное для меня — общение с коллегами по смене. Фразы вроде: “А ты служил в армии?” — выбивают из колеи, как и понимание, что все они посвятили многие годы медицине — в отличие от моей без году недели. После третьей смены с трудом удержался от ухода — настолько нелепо и беспомощно себя ощущал. Так бывало в детстве в пионерлагерях, куда я неизменно попадал каждое лето и неизменно же страдал. Но потом я постарался вернуть себе исходный смысл: ведь нескольким людям точно и очевидно стало легче от моего присутствия, от моей помощи.

Из красивых картинок: ночь, ковидонавты смотрят скрипичный концерт (вернее, его смотрят герои фильма), поднимается волной Вивальди, а на них смотрю я — со шваброй в руках. А кто смотрит на меня?

Звуки из экспресс-лаборатории как из игрушки 90-х: такие же были в танчиках, или гонках, или “Супермарио”.

Почти всю смену провел в большой реанимационной (там, где лежат восемь пациентов). Мыл приборы — подошла моя бригадирка Ф. (ее зовут как американский штат) и сказала: “Ты гладишь как кошку. А нужно нажимать энергично!” Она же, чуть позже: “Ты, кажется, боишься пациентов. Они у нас не опасные, не бойся!” Я и правда не люблю прикладывать силу, давить, толкать. А здесь часто нужно быть сильным, вторгаться в чужую физиологию. Вообще, эта способность врачей разбирать на фрагменты человеческое тело и возвращать его к жизни не перестает меня изумлять. Мне не хватает нарисованных крыльев на наших белых костюмах.

Впервые сам подмыл пациента. Понял, что больше всего меня изводит запах, но если не дышать или как-то увернуться, процедура успокаивает: просто возвращаешь чужому телу чистоту, а вместе с ней надежду на исцеление.

Радуюсь, когда вижу улучшение состояния, замыкаюсь, когда наоборот.

“Чего ты выглядываешь как привидение? Мы не кусаемся”, — и дружно смеются. “Зато покусываете”, — думаю я. Моим коллегам нельзя отказать в чуткости: пусть мы и из очень разных миров, своим опытным декодером языка тела они часто очень точно считывают мои состояния. И все же как хочется услышать не “у тебя уже пятая смена, должен уже уметь”, а “у тебя всего лишь пятая смена, а ты уже столькому научился!”

Гибкость человеческой психики не перестает меня поражать. После каких-то 30-40 часов в реанимации я ощущаю себя здесь как дома: могу быть увлеченным, а могу скучать; знаю, где что лежит, и ни капельки не боюсь. Бравурная музыка в комнате со свежими костюмами делает ситуацию китчево героической: я бодро заклеиваю шлем и отправляюсь в привычную зону».

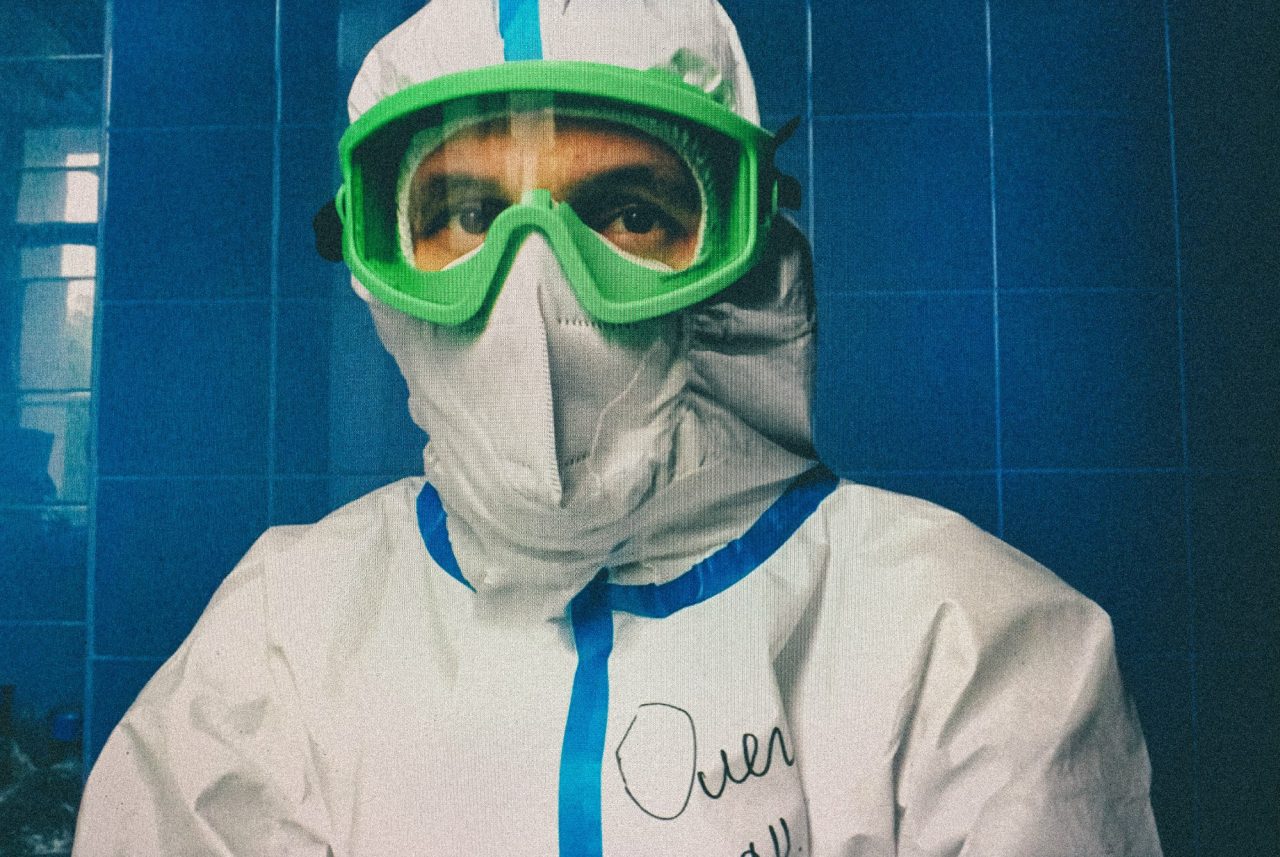

17 мая. Пятая смена в больнице. Олег рассказал, что в тот день его вырвало прямо в красной зоне внутрь защитного костюмаФото: Мария Ионова-Грибина

17 мая. Пятая смена в больнице. Олег рассказал, что в тот день его вырвало прямо в красной зоне внутрь защитного костюмаФото: Мария Ионова-Грибина

«17 мая. Белоснежная койка, рядом монитор, на нем заставка Windows: белое призрачное окно в черноте. Простыни издевательски чисты, пусты, анонимны. Еще вчера она не была пуста.

Реанимация — самое надежное место: здесь невозможно умереть случайно. Можно быть уверенным, что за твою жизнь поборются и, быть может, вытащат за уши с того света, как многих до и после тебя.

Иногда выбор пить чай с сахаром или с лимоном (или без, или не пить) — единственный остающийся у человека. Поэтому так важно его предоставить.

Врачи будто сами делятся жизнью с пациентами: как в игре можно перекинуть очки другому игроку. Все мы здесь слегка задыхаемся в СИЗ, не высыпаемся, устаем, чтобы перекинуть несколько заветных баллов тем, кто на границе.

Перетягивание каната — иногда кто-то уже почти соскользнул, и вдруг непроизнесенное: “Живи, сука!” — возвращает в реальность. Наверное, нужно очень любить ее, чтобы так отчаянно удерживать в ней других. Я бы заколебался, засомневался: не люблю бороться, всегда готов к исчезновению.

Эпический финал смены — рвота в скафандре: думал взбодрить себя энергетиком и ошибся. Странно стоять у койки тяжелого больного и держаться за нее крепко, чтобы не упасть самому. В мозгу что-то заклинило: думал, что, если уйду поблевать, оштрафуют меня, всю смену, уволят, расстреляют. После коллеги изумлялись, почему я не сказал, не вышел.

Когда рвота заполняет респиратор, начинаешь задыхаться. Представил, как мой труп найдут в кладовке. А так как выбегал я один и сразу вырубился, подобные мысли посетили не только меня. С утра седой врач подначивал: “А мы думали, ты в красной зоне вскрылся, фотограф!”

“Яркий образ, как раз в моем духе, но поищем что-нибудь более жизнеутверждающее”, — подумал я.

«19 мая. Тебя больше нет. Нет боли, нет тяжести, нет капельниц, нет писка приборов, нет катетеров, нет голосов, нет усталости, нет исколотых вен, нет теней под глазами, нет трубки из горла, нет меня, нет белых скафандров, нет чая без сахара, нет пюре с рыбой, нет твоих глаз, нет маникюра на твоих руках, нет попыток, нет усилий, нет яркого света, нет ночи, нет дня, нет дождя за окном, нет удушья, нет времени.

Есть покой, есть тишина, есть неподвижность, есть черный мешок, есть белый код, есть чистота простыней, есть чужое будущее. Я коснулся твоей руки за час до рассвета, за час до ухода — если можно назвать касанием прижатие фаланги пальца к твоей фаланге через три слоя латекса. Я злюсь, что ты не смогла, ведь я так старательно кормил тебя с ложечки кашей. Твоя мимика за неимением речи была столь красноречива. Кто ты была до больничной койки? Бухгалтер, писатель, водитель трамвая? О чем ты мечтала в 15 лет? Кто тебя ждал в заоконном мире? Смерть — это то, что бывает с другими. Никто никогда не знает, не ждет, не мечтает, что однажды утром 15 мартобря его тело отключат, очистят от медицины, времени, надежды — и он станет просто вещью, предметом, центнером биомассы, пособием для патологоанатома, пищей для энтропии.

Пациент X, группа крови Y, койка Z, мы сделали все, что могли. Прости, прощай, улетай».

«21 мая. Шестая смена.

Всего девять больных (при вместимости тринадцать) — и нагрузка сразу заметно снижается. Операционная, где обычно лежат те, кто идет на поправку, выключена: в темноте тускло горят мониторы, мерцают лампочки приборов, ждут веса прибранные койки.

У дамы, похожей на маму, заметное ухудшение: я еще не знаю, что она переживет мою смену на час. Пациентов, чье состояние критично, огораживают синими (deep blue) шторами. “Чтобы не напугать других пациентов, если что-то случится”, — объяснила мне Ф. Теперь я презираю эти шторы и злюсь на них: впрочем, этот занавес, драпировка создают некую иллюзию торжественности акта умирания.

Шел в соседнее отделение с мусорным баком, словно с чемоданом в аэропорту в четыре утра: песок в глазах, мутный рассвет, невозможность выйти на волю, духота. Ощущение заброшенного космического корабля; инфицированного. Невнятные затаившиеся приборы, таящие угрозу. В серой зоне лежат защитные очки, и в мусорном баке защитный костюм: будто кто-то больше не нуждается в защите, в теле, в жизни — так оставленные в городе ботинки вызывают тревогу и зависть к чужой свободе.

Наиграл “бит 200” массажем (ладонью “ложечкой” энергично хлопаешь спину пациента, чтобы отходила мокрота и не застаивались легкие, — очень люблю это делать), а на экране шел рисунок ритма: “Ты же современный художник, — сказал А. — Заодно и сатурацию поднял, красавчик”.

Думал об экологии: одна наша больница генерирует, наверное, полный грузовик отходов (класса В) каждый день: куда это все увозят? Что с этим делают? Печально, что на пластиковых флаконах с жидкостями даже нет метки переработки (скорее всего, это PET): а ведь в обычные, доэпидемные времена вполне можно было бы их перерабатывать. Но здесь на первом месте стерильность и скорость, поэтому все, что может показаться нечистым и неновым, моментально утилизируется: за четыре часа вывожу два полных бака отходов.

Снова складывал марлю (в стрессе очень успокаивает). На ней есть синяя полоска: едва различимый пульс. Синие стены, красная кровь, синие шторы, красный сигнал тревоги. Дихотомия цвета и смысла.

“Хочется денег, очень хочется денег! — сказал V. — Вот скажи, а кому не хочется?”

“Тем, кто лежит на этих койках”, — думаю я.

Утомляет невозможность записывать в моменте: даже если я найду время писать на листке бумаги, я не смогу взять его с собой. Стараюсь запоминать ключевые слова, но обычно вместе с защитным костюмом в санитарном пропускнике выбрасываю и смыслы тоже».

«23 мая. Что-то изменилось. В организации рутинных процессов, ритме, даже запахе. Я вдруг работаю на девятом этаже: здесь курорт для выздоравливающих. Успокаивающие виды на город, парк, тучи. Если прилечь на диван в подсобке, то видишь лишь небо, разделенное стеклопакетом надвое, там медленно плывут облака. Вспоминаю царственный вид из Склифа на центр Москвы: этой осенью я наблюдал его в самом излете золотого. Ветер срывал листья, а также жизни.

Складывал пакеты и высматривал любимый силуэт у входа в госпиталь. Пропустил.

15 копеек/секунда — мой рабочий тариф.

Обнаружил свою первую бабушку: она еще сильнее и еще шумнее. Звала маму и папу в ночи, сказала мне: “Олег, ты парень толковый! Еще бы девушку тебе толковую!!!” Я улыбался и пытался узнать, кем она работала до пенсии.

“Я умираю” обычно говорят те, кто еще будет жить. Умирают молча.

Общался с ковид-диссиденткой внутри красной зоны. Сюрреалистическое ощущение.

— Рядом же болеют и умирают люди!

— Они — это они, а мы — это мы! Главное — мыслить позитивно!

С этим не поспоришь.

На черном ведре замазкой написано: “Палата пробуждения”. Так хочется в эту палату — проснуться. Словно в “Матрице” наоборот: из постапокалиптического мира очнуться в Эдемский сад.

Апельсин на столе из нержавеющей стали, ночь. Едва ли кому-то он сможет помочь: у меня в трех слоях латекса не получится его очистить, у пациентов не хватит сил. Взять скальпель? Скорее всего, он отправится в мусорный бак: из красной зоны у него нет иного исхода.

Помогал снять штаны кавказскому дядечке и вдруг на миг отключился от медицинского взгляда: ночь, я стягиваю с постороннего мужчины штаны.

Болтал с пациентом по прозвищу Цыган, он рассказывал про Строгино и французов, которые сказали, что там лучше, чем в Париже. Рассказывал ему про внешний мир: не умея пользоваться смартфоном, он уже озверел от созерцания потолка.

Зеленая вывеска «Выход» бросает кислотный болезненный свет на каталку (синий кожзам), почти черные в темноте стены, недобрый силуэт прибора в углу.

В перерыве мне передают стопку газет с моим интервью: на одной из них пятнышко крови.

Заразиться я не боюсь. Во-первых, риск не сильно выше, чем в транспорте: все же защита очень хорошая, да и контактирую я с пациентами не очень много (у санитара другие задачи). Во-вторых, я с огромной вероятностью перенесу болезнь легко. То же относится и к моей семье (пожилые люди с нами не живут).

Знакомые говорят, что я стал жестче, — может быть. Когда постоянно общаешься в стрессовой обстановке (а реанимация и душный костюм все же создают стресс), нередко приходится оберегать свои границы, и тут я прохожу постоянный тренинг. Чувствую усталость, удовлетворение, даже спокойствие иногда. Сегодня у меня выходной (пропуск смены), и я уже даже скучаю по своей новой работе.

Мне кажется, очень важно каждому уметь сделать свой ход конем: как-то так пересобрать свою жизнь, чтобы даже в трудной, новой, непонятной ситуации она приносила радость и драйв.

Для меня вся история с коронавирусом оказалась именно про это.

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!

Каждый день мы пишем о самых важных проблемах в нашей стране и предлагаем способы их решения. За девять лет мы собрали 300 миллионов рублей в пользу проверенных благотворительных организаций.

«Такие дела» существуют благодаря пожертвованиям: с их помощью мы оплачиваем работу авторов, фотографов и редакторов, ездим в командировки и проводим исследования. Мы просим вас оформить пожертвование в поддержку проекта. Любая помощь, особенно если она регулярная, помогает нам работать.

Оформив регулярное пожертвование на сумму от 500 рублей, вы сможете присоединиться к «Таким друзьям» — сообществу близких по духу людей. Здесь вас ждут мастер-классы и воркшопы, общение с редакцией, обсуждение текстов и встречи с их героями.

Станьте частью перемен — оформите ежемесячное пожертвование. Спасибо, что вы с нами!

Помочь нам