- Другое

- История

- Развитие культуры и искусства

- Сохранение наследия и исторической памяти

- Герои

- Контекст

- Фотоистории

«Я задавал те же вопросы, что и российским староверам, и получал совершенно другие ответы»

Церковный раскол — одна из крупнейших трагедий российской истории, спустя 350 лет эти события все еще живо воспринимаются старообрядцами.

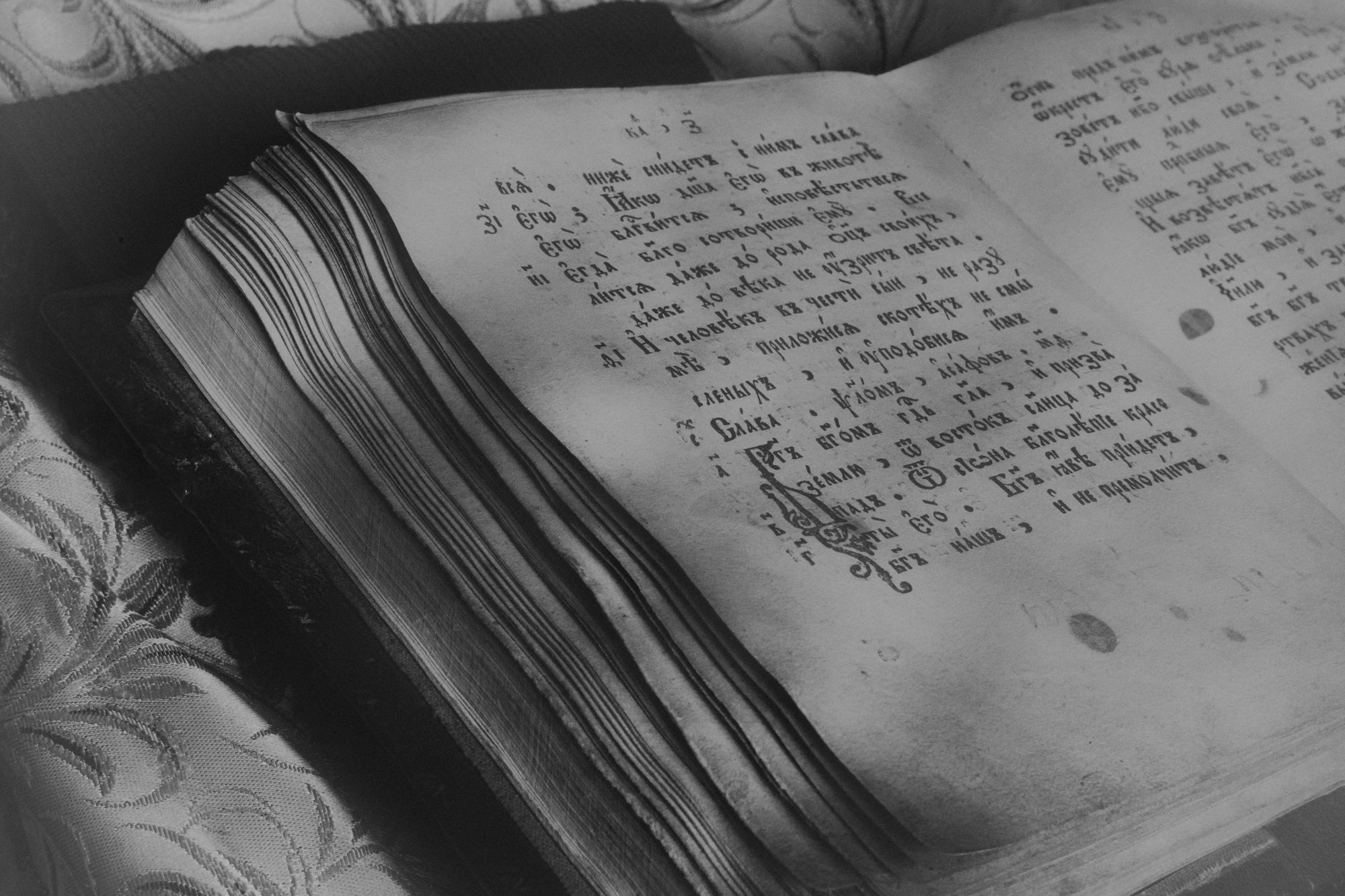

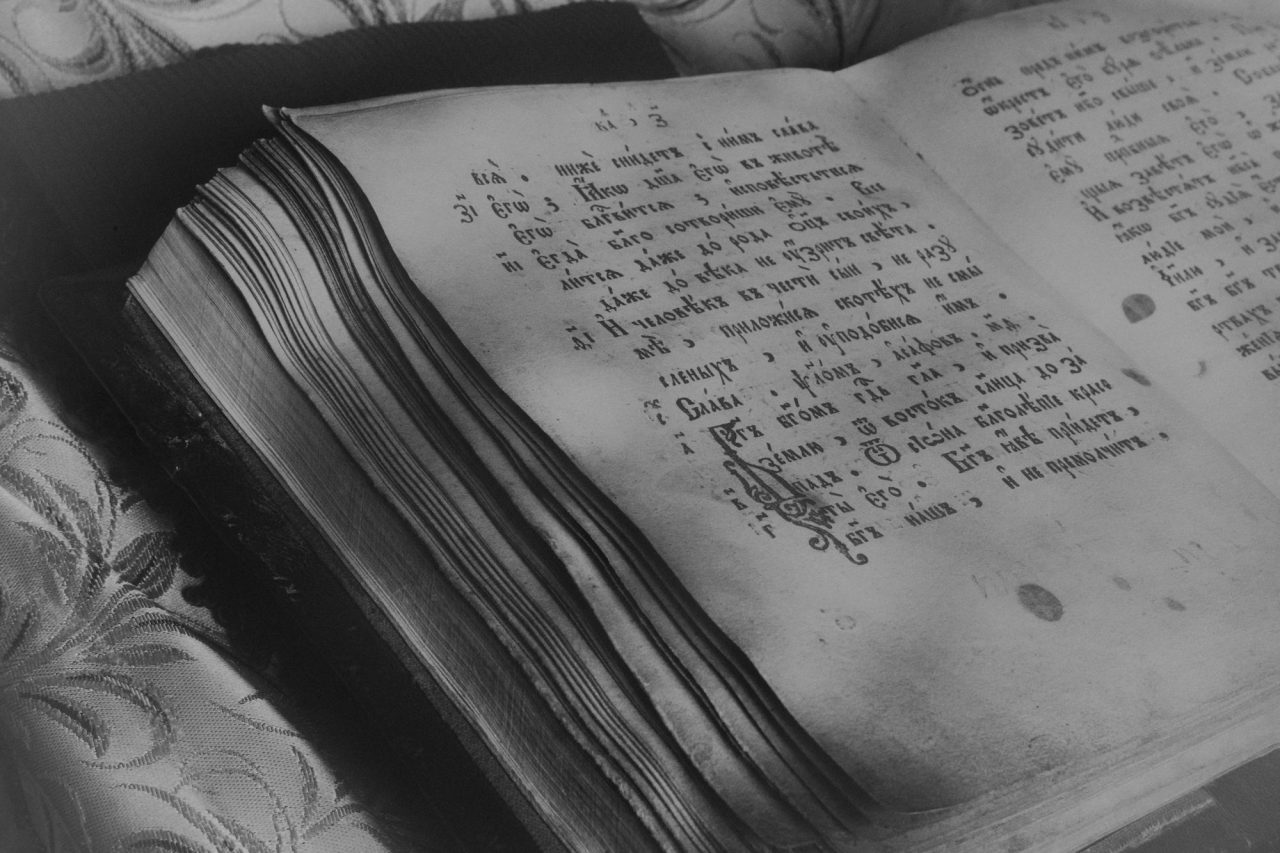

Проект «Право веры» фотографа Федора Телкова — про старообрядчество. Автор собирает воспоминания о советских временах, когда старообрядцы подвергались гонениям, и наблюдает, как сегодня глобализация рушит закрытость и традиционность этого сообщества.

Это в первую очередь визуальное исследование различных согласий и закрытых общин современного старообрядчества.

Преследуемые веками как еретики, старообрядцы были вынуждены скрываться. Теперь они живут не только в России, но и далеко за ее пределами, например в Латинской Америке. Очень крупные общины есть в Прибалтике, только в Литве сегодня живет больше 20 тысяч старообрядцев Поморского согласия. Первые староверы появились на территориях современной Литвы еще в конце XVII века, уходя от преследования российских властей.

Оказавшись в Литве, одной из бывших советских республик, Телков был поражен, насколько по-другому строилась жизнь старообрядцев там: «Я задавал те же вопросы, что и российским староверам, и получал совершенно другие ответы». Мы рассказываем, как живут сегодня старообрядцы вне своей исторической родины.

Везде русский

Сергий Красноперов, наставник, 1983 г. р., Каунас, Литва

Я родился в Вильнюсе, мои родители тоже. Родня у нас из Саратовской области, мы оттуда переселились. Один мой дедушка, по отца стороне, ветеран войны, был на фронте, контуженый, у него награды есть, дома лежат.

Он был обычный прихожанин, а вот по маминой стороне прадед был заместителем наставника, и дед был сильно верующий. В их стороне крепче вера была всегда, и у меня, наверное, от них это пришло. Меня на каникулы куда? У дедушки с маминой стороны оставляли, так к этому привился.

Дедушка мой не особо в церковь ходил. Он был строгих правил. Кто-то, скажем, без бороды, или женщина на службу придет… Ему такое не нравилось, он больше дома молился. Но с наставниками регулярно поддерживал отношения. Мог прийти в храм на большой праздник или похороны. Дома все было строго: утренняя, вечерняя молитва, ночью становился молиться. У него своя посуда была, и у бабушки была своя.

Дедушка нормально относился к власти. И бабушка всегда говорит: «Мы при любой власти молились». И дедушка рассказывал: придут русские. «Вы за кого?» — «А мы Богу молимся». — «Ну молитесь. За нас помолитесь». Придут те, другие. «За кого вы?» — «А мы богу молимся». — «Ну за нас молитесь». Гонений не было. Дома иконы стояли, и всегда молились, сколько я вот помню, с детства это было, мы и крестики носили, и родители в 1982 году в церкви венчались.

Мы городская община и живем так же, как и другие крупные общины, что-то организуем, есть воскресная школа, делаем летом лагеря, со всей Литвы молодежь съезжается. Делаем паломнические поездки, Рождественские вечера, пытаемся людей как-то познакомить, чтобы они общались.

Нам в Литве проще, что мы здесь одно согласие, поморцы, одна-две семьи только отдельно. У нас если ты старовер — понятно, все, ты наш. А в России много согласий, все закрытое, не сразу понятно, кто ты.

Я молодой наставник, в этом некоторая сложность. Предыдущий наставник заболел и попросил меня прийти сюда служить. Я сам из Вильнюсской общины, здесь, в Каунасе, люди другие. Там люди знали, какой я, а в Каунасе мне это все пришлось заново начинать, с чистого листа. Опять доказывать, что я, кто я, что я умею. Для них было непонятно. Пришел пацанчик, а к нему старенькие бабушки должны прислушаться. Были разные, как говорится, трения. Но сейчас, слава Богу, уже все. Я здесь уже семь лет.

Строгостью прихожан здесь больше не будет. Надо понимать, как обходиться: и попускать полностью нельзя, но и привлекать людей как-то нужно. Если брать строго, то я могу в храм ни одного не впускать и доказать, что я прав.

Я русский. Я везде русский. У меня в паспорте это написано, и у детей, когда они родились, я просил: напишите, что русский. Меня спрашивают: «Зачем им это надо?» А я говорю, пишите, мы русские потому что. Если бы вы писали вероисповедание, то да, могли бы написать, что староверы. Вера… Это мой дедушка говорил, вера и национальность — это две разные вещи. Мы чисто русские, я ни перед кем не скрываю.

Был у меня разговор один с литовцем. Я говорю: «Давай посмотрим, кто больше вклад в развитие дает Литвы? Что ты, кроме того что ты ходишь и кричишь, что ты, литовец, делаешь для него? Какое твое общественное начало? Я-то здесь держу общину. Мы элементарно убираем здесь, проводим мероприятия. Экскурсии приезжают. Да, мы здесь меньшинство, но мы пользу городу приносим. А ты что, кроме налогов, платишь, которые я тоже плачу?»

«Под всеми властями существовала церковь…»

Федор Матвеевич Кругляков, наставник, 1948 г. р., Каунас, Литва

В Литву наши предки убегали, когда Петр Первый преследовал. Кто-то за Урал бегал, а мы сюда. Были под русскими, под немцами, война прошла. Буржуазный строй прошел, советская власть прошла. Никто никакие храмы не рушил. Под всеми властями существовала церковь. Я прожил семьдесят один год тут, и литовцы нас всегда уважали, потому что все мы были крестьяне, всегда мы работали не покладая рук.

Крещения при советской власти были обязательно, но если родители коммунисты или военные, крестили бабушки. В школе все знали, что мы в церковь ходили. Я ходил туда всю жизнь, хотя были и пионерами, и комсомольцами.

Литва небольшая, все в ней жили компактно, общинами. И женились друг на друге, и общались друг с другом, родителей наших поколение. Браков перемешанных не было.

Мой дед ненавидел советскую власть, потому что его раскулачили. Всю жизнь кричал: «Коммунисты проклятые!» А так все уезжали в город, вступали в комсомол и партию: так было нужно, если карьеру какую-то хочешь сделать. В душе-то все равно остаешься верующим.

Я родился в Каунасе и всю жизнь живу в Каунасе. А на каникулы в детстве возили меня к дедушке, и мне очень это нравилось: дедушка ходил в церковь, я с ним ходил в церковь. Так постепенно и привык, хотя регулярно начал в церковь ходить где-то в пятьдесят лет, полностью обратился. И стал уже наставником.

Сейчас многие отходят от веры, потому что строгость потерялась. Много соблазнов. Раньше ребенок растет, ты говоришь ему: «Иди в церковь» — он и идет. Родители держали строго, он не мог ослушаться. А сейчас прогресс этот… Раньше говоришь девке: «Не иди за белохвостика!» А сейчас уже никто не смотрит: полюбились молодые, что ты им скажешь?!

«Возносить себя нельзя»

Павел Эпифанович Зуев, 1938 г. р., Каунас, Литва

Мои предки пришли в Литву со Пскова, потому что было очень большое гонение в России. А в Литве был какой-то князь, забыл его имя, который знал, что староверы — это работящие люди, не пьяницы. И поэтому для Литвы это большая польза была. А что касается религии, так он им сказал: «Пожалуйста! Ходите, отмечайте ваши праздники, стройте церкви».

В войну церкви-то были, но боялись ходить в них. Потому что везде и всюду немцы, требовали документы. А какой документ может быть? Кто тебе даст право, что ты верующий, что ты идешь в церковь? Никто права тебе такого не даст.

Сразу после войны были партизаны, но литовские, «шаулисы», они ненавидели коммунистов, нападали на русских офицеров, мучили очень, если к ним в плен попадали, расстреливали. Бывало такое, что коммунисты препятствуют тебе днем, а ночью приходят партизаны, если думали, что ты сделал нехорошие вещи против закона Литвы. Приходили и могли тебя, всю семью расстрелять. Сразу после войны было двоевластие. Если ты старовер, ты сразу считаешься русским, тебя могли за любую ерунду наказать.

При советской власти особо обрадоваться-то нечему было. Коммунисты — они хоть были и русские, но вели пропаганду против религии. Бывало, что староверов сажали в тюрьмы, за религию, поэтому на домах молились. Но это все не то, потому что в Священном Писании говорится, храм — это когда при молитве присутствует святой.

В церковь особо никто не ходил. Как пойти, когда все под запретом? В моем детстве учителя приходили к храму и фиксировали, кто пришел на службу. И потом вызывали к директору. Нательный крестик я не носил: не разрешали. Пионером был. Тебя поставили на линейку, галстук завязали — все. А в комсомол уже твое согласие надо, поэтому я и не вступал.

Конечно, то, что я не в комсомоле, создавало проблемы, при приеме на работу например. Партийным давали работы лучшие. Меня даже в спецотдел вызывали. Почему я такой порядочный человек, а не партийный. И я долго отбрыкивался от них. Однажды сказал: «Лучше быть хорошим беспартийным, чем плохим партийным». Все. Отвязались от меня.

Мать моя была очень набожная. Но поскольку верховодил отец, так-то он мне ничего не говорил, что я в церковь хожу. Но он любил выпить, был на фронте, контужен. Так что с матерью они не очень-то сживались. Мать была простая женщина, деревенская. А он немножко возносился. Дескать, я был на фронте, я воевал. Я защищал вас!

Сейчас у меня есть только домашний телефон, простой. Мобильного нет, потому что я вижу, как в храм приходят с телефоном. Евангелие превыше всего. А тут звонит телефон. Женщина хочет поговорить, это неотложное же дело. И выходит, не слушает Евангелие, идет послушать телефон. Это вообще абсурд!

Я сам делаю свечи. Нам не положено, чтобы этим занималась какая-то машина. Это не угодно. Мы не должны никакой примеси делать в воск. А некоторые добавляют парафин. А что такое парафин? Это отходы. На тебе, Боже, что мне негоже. Католики сжигают только парафиновые свечи.

Я общаюсь со всеми. И с католиками, и с новообрядцами. Возносить себя нельзя. У меня есть друг, он старообрядец по крови, но он говорит: «Бога нет!» Такого не должно быть. И я вот его никак не могу привести к вере. У него телевизор — это все.

В душе свое иметь

Прихожанка, 1961 г. р. Не захотела фотографироваться и называться. Вильнюс, Литва

Я из семьи чистых староверов. У нас в семье было десять детей, и родители по одному внуку отдавали своим родителям, чтобы те помогали растить.

Во время войны ни в плен, ни в лагерь никого из семьи не отправили, потому что мой дедушка все время чем-то угощал немцев. Старались, чтобы никого не забрали на работы. Когда после войны началось литовское партизанское движение, в соломе от них прятались, а те копьями в сено… Отец рассказывал со слезами про те времена, один Бог спасал.

В советское время мои родители подчинялись властям, говорили: «Мы в какой власти живем, так ей нужно подчиняться». Отец всю жизнь носил бороду. Даже когда уже лежал, все не хотел стричь, до последнего дня сохранил. Он работал кладовщиком, и проблем у него с этим всем на работе не было.

Я была октябренком. И комсомолкой. Родители говорили: «Вот власть вынуждает, делайте это, но в душе свое имейте!» Моему брату в школе учитель снял крестик с шеи. А теперь тот учитель наставником работает в той же деревне. Только брат говорит: «Как он может быть наставником, если он с меня крестик снимал?!» Я же думаю, что человек осознал, значит, такое время было.

Деревня, в которой я росла, вся была старообрядческая, поэтому у нас была своя сплоченность. Сейчас там староверов мало, дома выкупили другие люди. Наш дом стоит пустой, просто ездим навещать его.

Нам с детства говорили, что мы самой древней веры люди. Что наша вера самая крепкая, самая сильная. Другого ничего и быть не может.

Крест носил всегда

Григорий Алексеевич Бояров, 1976 г. р., наставник, Вильнюс, Литва

Деды мои Вторую мировую войну пережили мирно. Кто-то воевал, кто-то молился. Молились открыто. В Литве всегда было попроще, даже если взять советское время. В Литве почти не прижились разные согласия. Смотришь на Россию — там поповцы, беспоповцы. Каждый одеяло на себя тянет.

В советское время здесь как-то более-менее было, терпимо. Особо не помогали, но особо и палки в колеса не вставляли. Ну конечно, здесь, наверное, если взять советское время, большая заслуга Егорова. Может, он и состоял у этих самых — КГБ… Для сохранения веры это надо было, как-то, видно, договаривались.

Советский союз влиял на нас минимально. Дети октябрята, потом пионеры. И все. А коммунистом никто не был. Староверы в стороне от этих всех дел. С работой особых проблем не было, хотя высшие должности получать не выходило.

Я был октябренком. Выбора не было. Крест всегда носил, все знали, что я внук батюшки. Основные правила у нас сохраняются, как и при деде, хотя понятно, что мы живем не в закрытом обществе, сейчас век технологий. Молодежь общается с людьми и извне церкви — по той же учебе.

Когда приезжаю в Россию, чувствуется разница: консерватизма больше. Я однажды в Москве нашел храм, в нем чужого человека увидели и не пускали сразу, хотя с бородой был. Не знаю, как на это смотреть. Человека-то отогнать всегда просто.

С другими конфессиями у нас нет никаких отношений. Ничего общего. Конечно, исторически обидно, что никониане сжигали староверов. Поэтому, видно, мы не общаемся, но сильного раздора нет.

У нас перед Пасхой исповедь, к Великому посту. Ее должны проходить в общем порядке все. За месяц проходит около четырех тысяч прихожан. Это учитывая, что не каждый год приходит человек. Я думаю, что около восьми тысяч прихожан у нас есть.

Мне еще не приходилось темнокожих крестить, но вот в Каунасе уже крестили. Кто же там родители? Девушка старообрядка, а молодой человек темнокожий.

Браков сейчас мало совершается, честно сказать. Где-то за год, может, шесть или семь. Крещений около ста в год бывает — младенцев.

Перелитовились

Агафья Семеновна Круглякова, 1951 г. р., Каунас, Литва

Мы в Литве уже третье поколение, если не больше. Когда началась Вторая мировая война, мама жила в Молетае. Война была страшная, по ее рассказам, и немцы убивали, и те, кто хотел советской власти. Но молились все как-то, веровать все же не запрещали.

Бабушка с дедушкой всегда ходили молиться в церковь рядышком. Все посты соблюдали. Мама в церковь ходила, но уже так…

Я была пионеркой. Родителей это не беспокоило. Но сами они в партию не вступали, это было принципиально. Но старообрядцев здесь никогда никто не притеснял. В советское время никто не спрашивал и даже внимания не обращал.

Русский язык мой основной. Сейчас постепенно начинаем отвыкать, забывать некоторые слова. Потому что все по-литовски теперь. Наши внуки, может, и забудут язык, хотя они тоже старообрядцы у нас.

А в основном старообрядцы уже все перелитовились. Мы еще как-то держимся. Смотришь фамилии, а они литовские, литовские, литовские… Часто живут гражданским браком. Иные даже идут в литовскую веру перекрещиваются.

У меня сестра в России, в Сибири живет, на Байкале. Так у нее уже внуки, дети, там все православные. Переженились и перекрестились. Сестра говорит, что там вообще староверской церкви нет. Говорит, и я хожу в православную. А сама она такая же, как и мы, Поморского согласия.

Прихожан у нас когда как. Бывает очень много на большие праздники. А в обычные воскресенья немного людей: и пятьдесят, и двадцать, и десять. Всяко бывает.

Трудились и молились

Ульяна Харлампиевна Гулько, 1953 г. р., Каунас, Литва

Наша семья в Литве оказалась в 1940 году, не по своему желанию, а переселили из Польши, после пакта Риббентропа — Молотова. Мама говорила, им выделили дом, в котором раньше жили немцы. Но они там очень недолго пожили, потому что в 41-м началась война и их выселили оттуда уже литовцы, бандитизм был страшенный. Пришлось им сменить множество мест, пока нашли себе подходящее. Очень им было трудно.

Днем «ястребки» приходят (так называли сотрудников подразделений, сражавшихся с организованными бандами. — Прим. ТД) — корми, ночью приходят бандиты — тоже корми. А кому не дашь, тут же тебя расстреляют. Люди были всякие. Те, которые выдавали, а были люди, которые приходили и предупреждали: вас сегодня резать будут. Все грузятся в повозки и едут.

Еще мама в плен попала с моей младшей полугодовалой сестричкой, в лагеря. Кто-то донес, как будто они коммунисты. Она работала на торфяниках, а Дуне давали в день стакан молока. Потом местный батюшка написал, что это не коммунисты, а староверы, попросил за них. И через пять месяцев их отпустили из лагеря.

Первый мамин муж умер от тифа в военное время, она осталась одна с ребенком. Второй раз вышла замуж — мы родились, еще пятеро.

Наша семья была очень богобоязненная. Дедушка мой еще в Польше преподавал Слово Божье. И потому все его дети очень были научены, пели, знали старославянский язык. А мы очень тяжко к вере относились, потому что в школе учили одному, ты пионер, комсомолец — и все тут. А мама учила нас своему и говорила, что мы отпадшие от Бога.

Мои родители все время трудились и молились. И после войны, и в советское время. Они не ходили в храм, они все дома делали. Вставали с молитвой, ложились с молитвой. И перед едой, не перекрестившись, не помолившись, не кушали. Никогда не выходили из дому, не перекрестившись.

Я пошла в школу в 60-м году. В Литве уже было много русских школ. Я училась в начальной школе в деревне. Наша церковь и школа — соседние здания. И кто-нибудь из учителей мог увидеть, что ты идешь на всенощную, тогда о тебе узнают в школе, богомолкой обзывали. Поэтому в храм идти и не хотелось.

Крестик… Я его сняла и маме ничего не говорила, она могла нас заставить носить, а я боялась, что будут смеяться. Но это не власть заставляла, никто из роно не приходил, у нас в Литве вообще этого было как-то меньше.

Я была и пионеркой, и комсомолкой. Мама не знала, что я была пионеркой. В то время я очень даже верила и в партию, и в Советский Союз, и во все что хочешь. И в справедливость, и что коммунизм будет. А папа мой говорил, все хорошо в советской власти, только одно плохо, что Бога не признают. А заповеди такие же… Они взяли десять заповедей: не убей, не укради, нельзя было с женами ближнего жить и так далее. Наш папа всегда гордился, что у детей высшее образование. Это советская власть все-таки дала нам выучиться.

Я вышла замуж за «белохвостика» — за православного. Родители к этому, конечно, не очень хорошо отнеслись. Я была первая, кто не за старовера выходил. Папа посадил моего будущего мужа, Александра, и был ему, конечно, допрос большой. Папа говорит: «Мы верующие. А будут дети, говорит, надо крестить». Саша отвечает: «Покрестим». Папа говорит: «А ей еще учиться надо». Он: «Помогу!» Он и сегодня ничего не имеет против, что я в церковь хожу. Дети все у меня крещеные, а внуки опять уже по-разному. Теперь я очень понимаю свою маму.

Мой папа воевал в польской армии, трижды бежал — и в последний раз попал в Брестскую крепость. Папа думал, что свои люди там, он же к русским бежал! А его опять в плен посадили, как врага народа.

Папа рассказывал такие случаи в жизни! Когда только Бог помогал. Он дважды стоял под расстрелом, как коммунист и русский. А потом немец пришел и сказал: «Какой же коммунист он? Смотри: молится».

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!

Каждый день мы пишем о самых важных проблемах в нашей стране и предлагаем способы их решения. За девять лет мы собрали 300 миллионов рублей в пользу проверенных благотворительных организаций.

«Такие дела» существуют благодаря пожертвованиям: с их помощью мы оплачиваем работу авторов, фотографов и редакторов, ездим в командировки и проводим исследования. Мы просим вас оформить пожертвование в поддержку проекта. Любая помощь, особенно если она регулярная, помогает нам работать.

Оформив регулярное пожертвование на сумму от 500 рублей, вы сможете присоединиться к «Таким друзьям» — сообществу близких по духу людей. Здесь вас ждут мастер-классы и воркшопы, общение с редакцией, обсуждение текстов и встречи с их героями.

Станьте частью перемен — оформите ежемесячное пожертвование. Спасибо, что вы с нами!

Помочь нам