«Мой стиль пришел ко мне с сумасшествием»: художники с ментальными особенностями — о своих диагнозах и творчестве

Истории девяти художников и художниц в фотопроекте Сергея Строителева

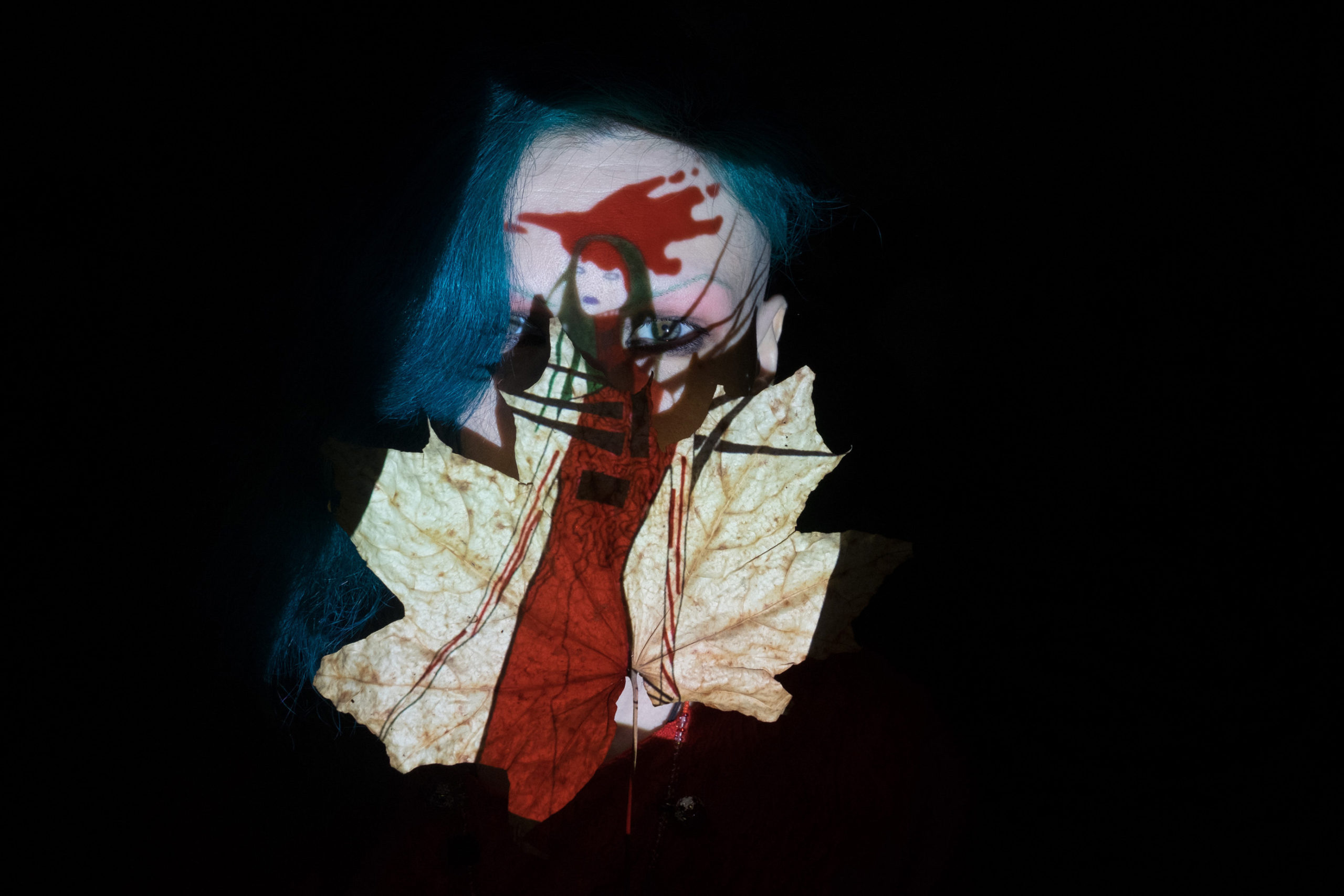

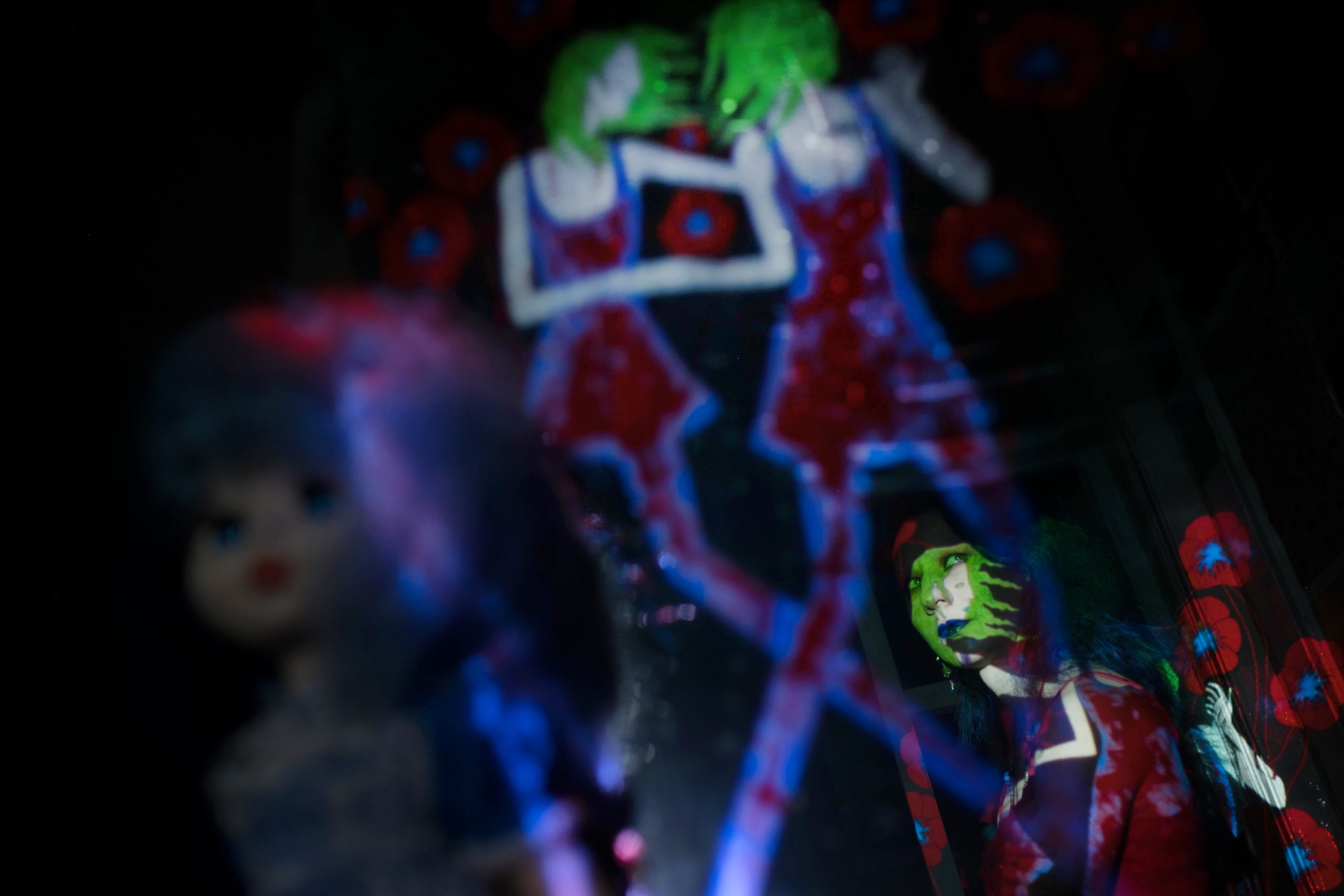

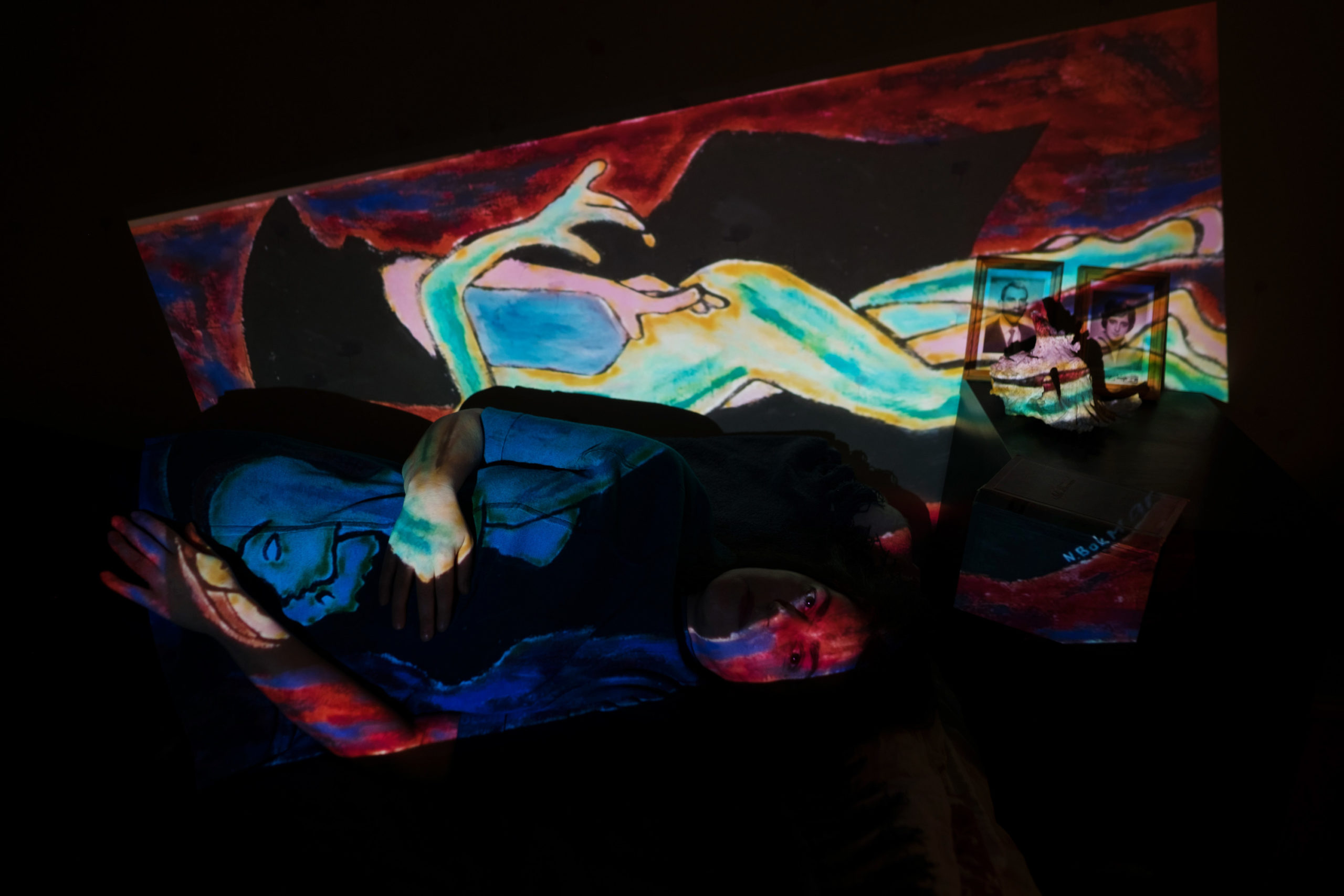

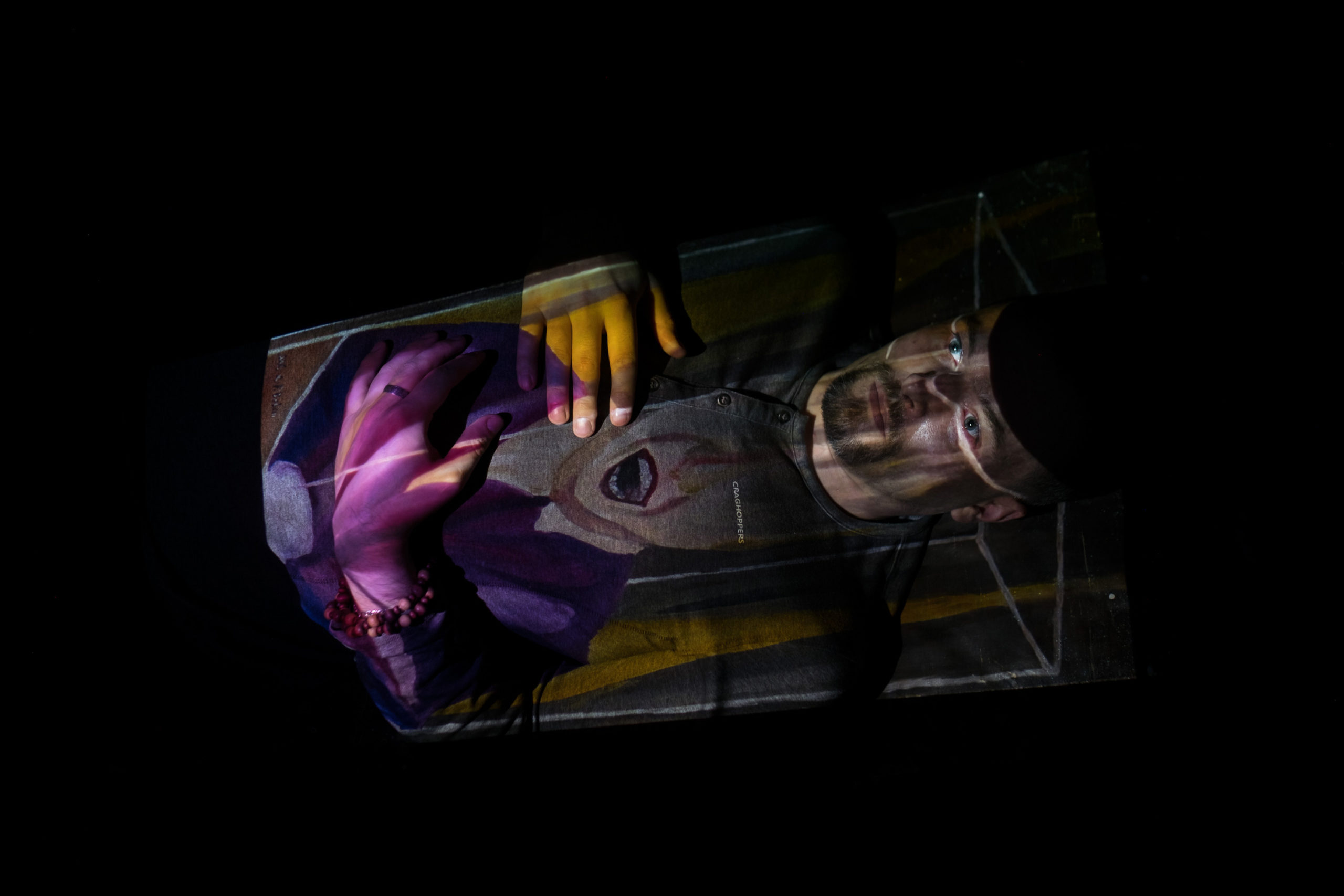

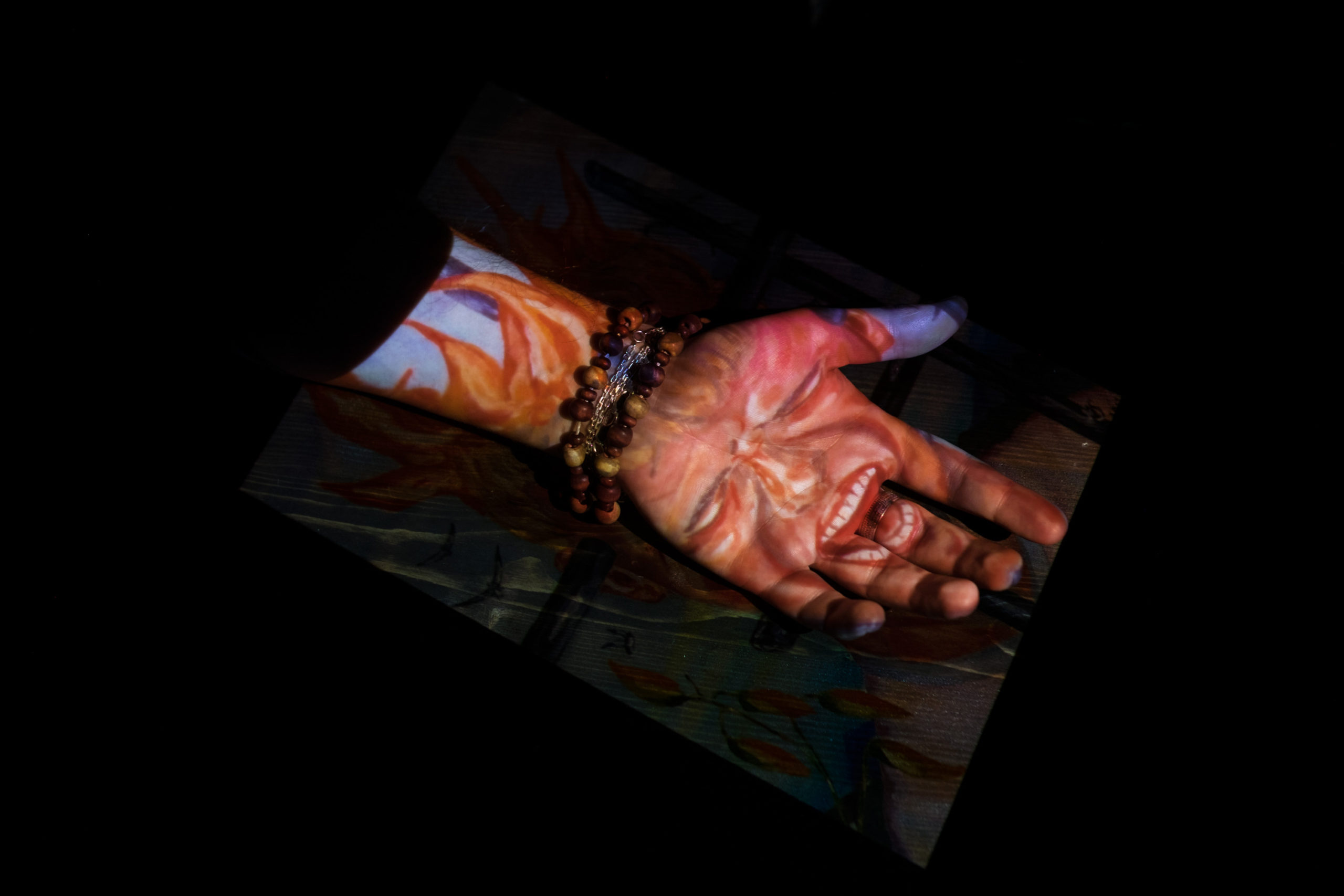

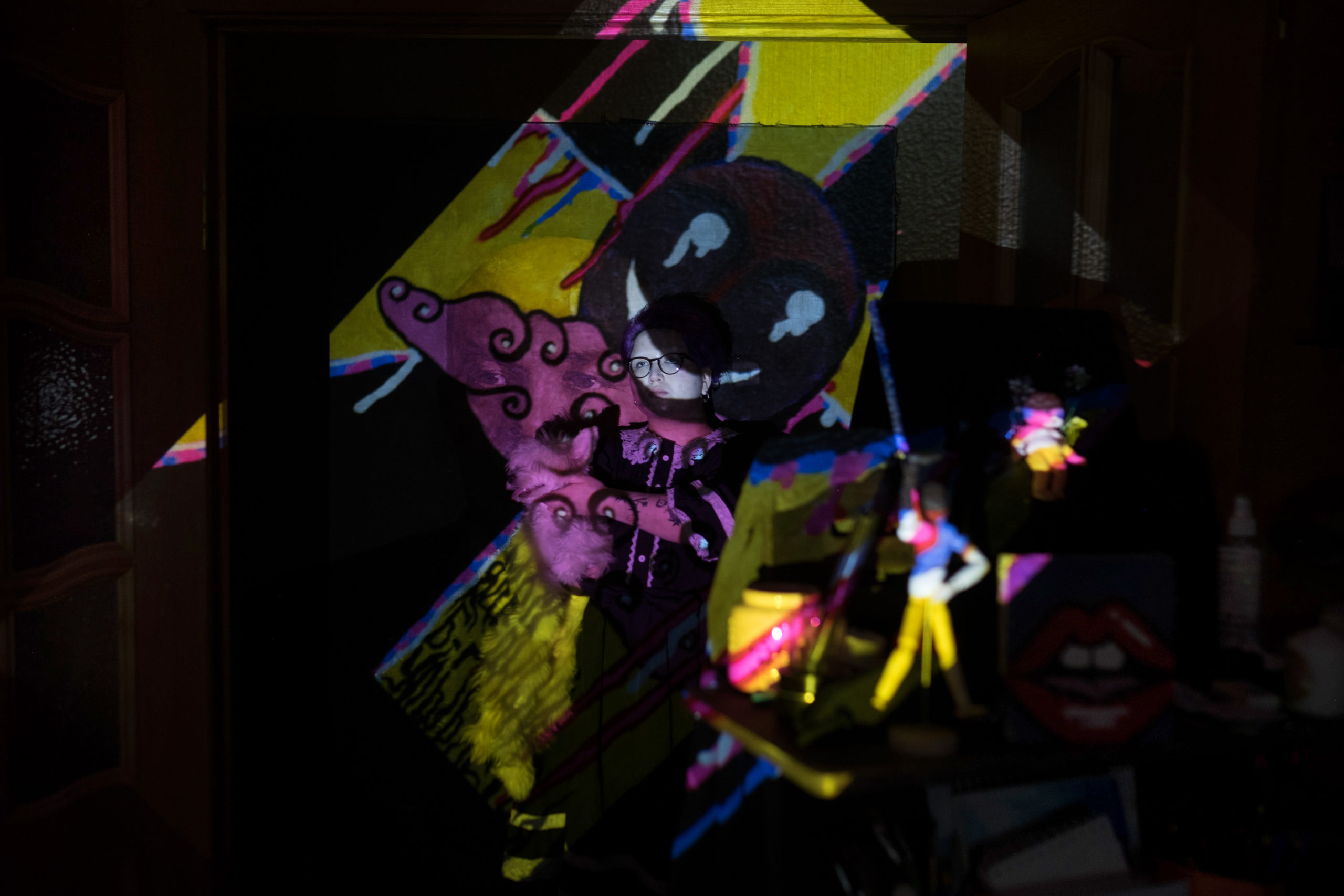

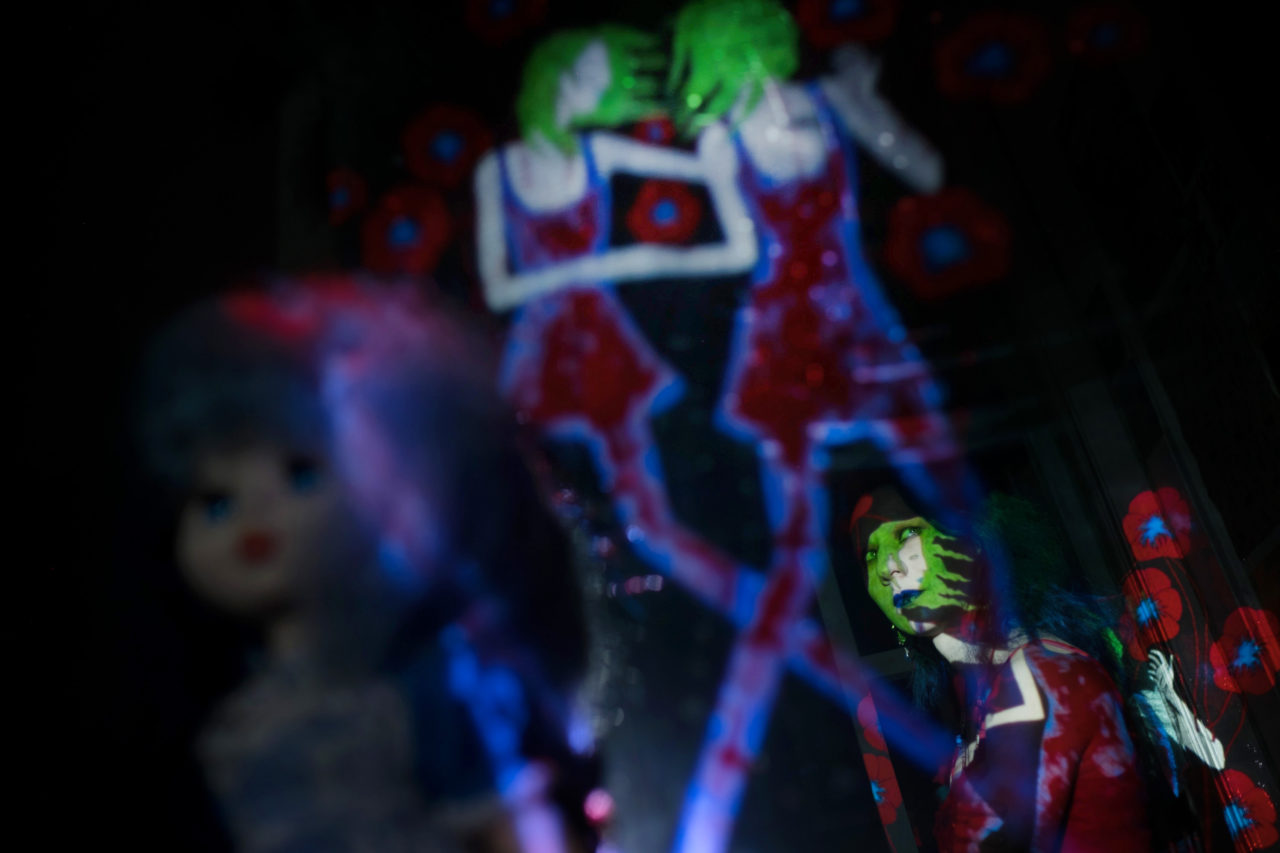

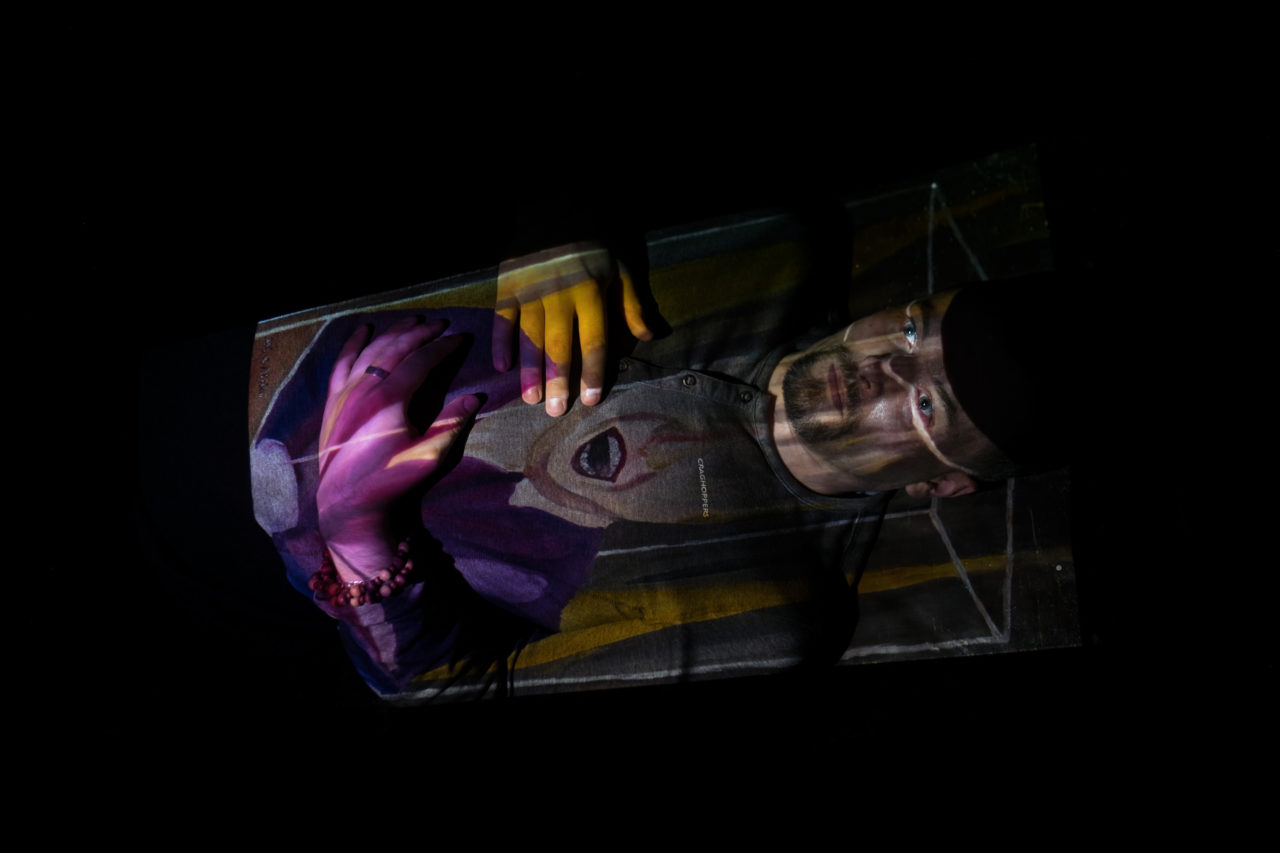

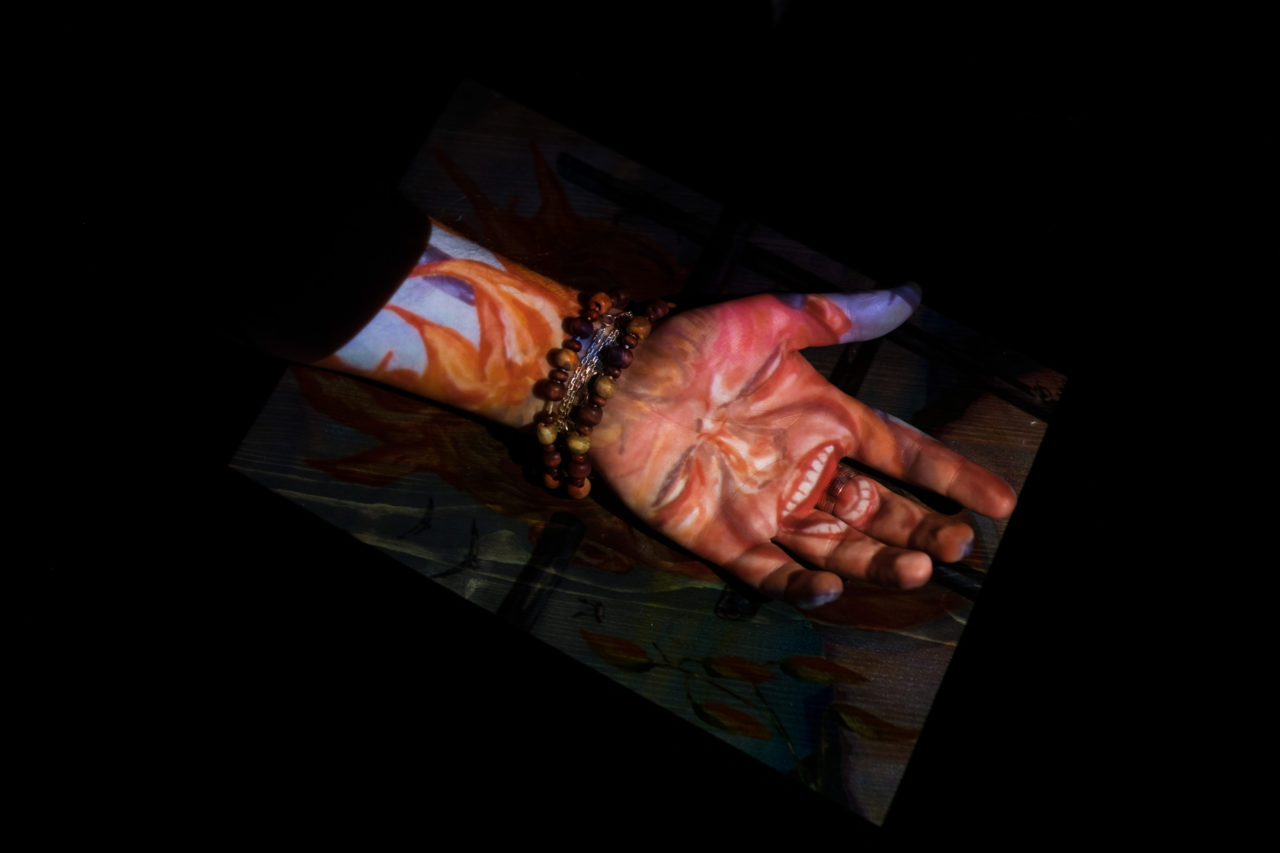

От автора. В рамках фотоистории я проецирую картины художников на их фигуры, исследуя их сложные характеры, и показываю неразрывную связь этих людей с тем, что они наносят на холст. Герои живут в своих полотнах, которые наполнены их переживаниями, трансформированными в визуальный опыт. Фотопроект называется «Герои кисточки и духа», потому что, во-первых, они находят смелость говорить о довольно болезненных и сложных вещах во всеуслышание, а во-вторых, даже в самые тяжелые моменты своей жизни готовы творить, так как не могут иначе.

«Много образов приходит ко мне через сны»

Олег

Я родился в Подпорожье Ленинградской области, переехал в Ленинград, там учился сначала в художественной школе, а позднее — на резчика по дереву и учителя по рисованию в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.

В 2007 году попал в Индию — меня очень привлекала восточная мудрость, и я решил направиться туда. К поездке я совсем не готовился. Попал в гущу людей, звуков и был ошеломлен. У меня началась гипомания — я мало спал и был очень активен, бодрился.

Спустя какое-то время я поехал с друзьями на десятидневную медитацию випассана в Подмосковье, где мы по 12 часов в день медитировали. После этого меня госпитализировали в первый раз. А в больнице поставили диагноз «биполярное расстройство». Это было в 2008 году. Думаю, что випассана явилась своего рода триггером.

С тех пор раз в год я попадал в «дурку», потому что прекращал пить лекарства и иногда злоупотреблял с легкими психоактивными веществами. В больницах меня тревожили мысли по поводу моей художественной практики. Я еще раз убедился в правильности того, что делаю, и осознал себя как художник.

В 2017 году у меня была первая выставка, и я бы соврал, если бы сказал, что для художника неважно признание аудитории.

Мой творческий псевдоним — Шанкар Барадат. Шанкар — это из Индии, так меня назвал Баба, когда меня инициировали в Шиваизме. Это одно из 108 имен Шивы и означает «приносящий удачу». Фамилию Барадат мне дали уже в больнице через пару недель, потому что носил бороду.

Во время последней поездки в Индию я понял, что хотел бы умереть в 108 лет в Варанаси (священный город на реке Ганг). В ту поездку у меня случился довольно сильный бэд-трип. Я осознал, что такое сансара (круговорот рождения и смерти в мирах) и всю ее тяжесть. Это был мощнейший опыт, за который я опять расплачивался госпитализацией.

Много образов приходит ко мне через сны. Кто-то в психоневрологическом диспансере назвал мой стиль «мыслеграфикой» — мне очень понравилось это определение. Если говорить более сухим языком, то мое творчество — это оптический арт, графические иллюзии.

Я думаю, что мой стиль пришел ко мне с сумасшествием. До этого я учился — это были скорее этюды, нежели произведения. Сейчас в моей практике много автопортретов: я зашифровываю аллегории того, как связываюсь с собой как с личностью.

У меня шесть лет ремиссии — я принимаю терапию. Как и любой человек с «биполяркой», я скучаю по своей гипомании — это сторона болезни, которую можно было использовать в творчестве — в отличие от апатии. В гипомании появлялось много идей для реализации. И есть некая зависимость от этих состояний. Я думал, что можно научиться контролировать их с помощью силы воли, но западная наука считает, что самому, без медикаментов это сделать не получится — иначе выбрасывает либо в апатию, либо в манию с госпитализацией. Лучше все-таки когда поспокойнее.

«Я с ума схожу от цветов, форм, линий»

Элина

Творчеством занимаюсь, сколько себя помню. Меня можно назвать «человек без кожи» — я очень восприимчива ко всему, и у меня проблемы с восприятием женственности, своего тела.

На моих картинах утонченные девушки. Это те, кем я хотела бы стать, наверное, на уровне подсознания. Еще я делаю кукол, детали для которых приходится отливать на заказ. Некоторые из них оказываются бракованными — я тоже их использую для работы. Куклы, сделанные из этих деталей, мне нравятся больше своей изломанностью. Они — это больше я.

В 18 лет я стала выглядеть очень экстравагантно. Это сейчас все ходят с пирсингом и цветными волосами, а лет 15 назад могли избить за это. Меня оскорбляли, кричали вслед гадости. Самооценка падала, но я просто не могла стать кем-то другим.

Со стороны семьи тоже было осуждение. Мои родители — люди очень старой советской закалки. «Что ты с собой творишь?» — говорили они. От них было очень много всевозможных неадекватных установок. И до 30 лет я считала себя каким-то уродом, что я их изводила, хотя все было наоборот: отец ни во что не ставил женщин и, бывало, впадал в состояние аффекта. Никого не интересовало, что я вообще-то профессионал, окончила университет технологии и дизайна с красным дипломом. Тогда я решила уйти из дома — неимение возможности себя обеспечивать так же было очень унизительным для меня.

Потом я встретила своего будущего мужа. Эти отношения никогда не были конфетно-букетными — скорее, выживание двух людей, доведенных до отчаяния.

Я совсем не похожа на свою сестру или мать, я другая. Себя женщиной я не считаю, хотя мой муж со мной категорически не согласен. Скорее, я андрогин, и детей рожать я не стремлюсь. Мне пережить-то эти проблемы [менструации] раз в месяц очень тяжело.

Отторжение мне вбивалось с детства отцом, и над этими вещами предстоит очень много работать. К другим женщинам я отношусь очень хорошо, и они мне нравятся не только в плане дружбы.

У меня случаются страшные депрессии время от времени, и я куда-то проваливаюсь. Чтобы выходить из них, мне необходимо заниматься искусством — это как есть, как спать, как дышать. В основном я пишу себя: свои состояния, эмоции, главные из которых — обостренность восприятия окружающего мира, обостренность любого состояния, будь то эйфория или страх. Находясь в нормальном состоянии, я не могу понять, как мне пришли в голову мрачные образы, вся эта чернота, и наоборот. Мое сознание работает странно: я с ума схожу от каких-то цветов, форм, линий.

До 31 года я ничего не знала про психотерапию и ни к кому не обращалась. Был затяжной депрессивный период — умер отчим мужа, по сути, от того же, от чего и мы страдаем всю жизнь, — от невостребованности. Я обратилась за помощью. Осенью 2020-го знакомый врач направил меня в дневной стационар. Там меня продержали пять месяцев, поставив официальный диагноз «пограничное расстройство личности».

Все мое искусство — это личный дневник. В последние пару лет пытаюсь еще и словами объяснять его, так как не все прочитывают. Некоторые считают мои картины чем-то девиантным, они начинают писать что-то агрессивное. Перед публикацией в тех же социальных сетях я на секунду замираю.

Наверное, я бы не хотела ничего поменять в прошлом: все эти ужасные вещи сделали меня такой, какая я есть. Но я также чувствую, что истерзана, и принятие мне было бы очень важно — как извне, так и внутри. Но, как бы меня ни раскатывало этим катком реальности, я никогда не изменяю себе. Суицидальные мысли присутствуют, но как таковых попыток я не предпринимала. Был селфхарм (намеренное нанесение человеком увечий и повреждений самому себе. — Прим. ТД). Но это реакция на агрессию извне.

Сейчас с матерью я поддерживаю связь, мы общаемся на нейтральные темы, например можем обсудить какие-то рецепты. В личную жизнь родителей не допускаю, хотя они и следят за мной, как партизаны, во всех социальных сетях. Я прекрасно осознаю, что они не понимают моего искусства, хотя и читают интервью, ходят на выставки.

«Любовь — это толчок ко всему»

Надя

Если честно, не помню, как начала рисовать. Некоторые моменты в жизни растворяются, не могу четко вспомнить. Наверное, я впадала в состояние одиночества и начинала что-то рисовать, не придавая этому большого значения.

Детство у меня было бурным, беззаботным. Жили небогато, но была радость и без денег. До пятого класса была отличницей, ходила заниматься балетом. Позднее начались вечеринки: я забыла, что такое хорошее поведение, отдалилась от родителей, замкнулась в себе, перестала общаться с друзьями. Как будто потерялась, стала другим человеком.

Мои родители меня сильно поддержали. Отец нашел хороших психиатров, которые меня до сих пор ведут, не бросают. Десять лет я могла общаться только с родителями, заговорить с продавцом в магазине было проблемой. Я не пускала незнакомцев в жизнь, боялась нарушить ту грань, которая отдалит меня от родителей, с которыми у меня было единение душ. Жила в мире книг: «становилась» Анной Карениной, например, или героями Достоевского. Начала писать грустные стихи.

«Я не в силах вынести это, / Дай Бог мне умереть, / Разве стоит жить по ту сторону бреда, /А по эту ничего не иметь».

У меня стойкая ремиссия с 2001 года: доктора попали в точку с лекарствами. Но творчество все равно самое главное. Я постоянно пишу и даже не задумываюсь, что будет, если остановлюсь.

Я сама ничего в своей жизни никогда не решала, жила по наитию. В какой-то момент брат подсунул объявление о работе. Устроилась, наверное, от нечего делать. Там познакомилась с мужчиной, влюбилась, и это послужило большим толчком к творчеству. Я сейчас четко понимаю: любовь — это толчок ко всему. Я начала очень активно писать, каждый день. Полгода мне было очень хорошо.

Но потом сильно заболела мама, и я этому человеку не могла дать всего своего времени и счастья, он ушел от меня. Мама умерла, папа не перенес этого и отправился вслед за ней.

С мужчиной мы продолжили общение как друзья, но он мне рассказывал про своих подружек и делал мне больно. Другой товарищ, с которым были очень сложные, абьюзивные отношения, помог забыть эту любовь. Благодаря последнему, кстати, я начала писать большие картины.

Сейчас к рисованию мне нужно подготовиться, выбрать сюжет. Врубаю музыку (могу поставить от Рахманинова до техно) и начинаю писать. Сижу курю, куда-то уплываю, в какое-то небытие.

Весь этот экспрессионизм, примитивизм — про любовь, не всегда счастливую. Я честна перед собой и не стараюсь кому-то понравиться.

Часто мне кажется, что пишу какую-то фигню: надо критиковать себя, чтобы оставаться в рамках совести. Всю жизнь я порхала как бабочка и ни о чем не задумывалась, а сейчас стараюсь анализировать свои поступки, чтобы понимать, как жить.

«Выплескивание эмоций как исповедь»

Михаил

Лет в 14 я начал понимать, что психически не такой, как все. Проявлялось это в виде бредовых расстройств и бреда одержимости, в которых моя воля была полностью парализована. Скорее всего, триггером послужило то, что я ушел от православия в сторону каких-то неправильных вещей, включая сатанизм.

Все это явилось причиной последующих событий в моей жизни. Были очень серьезные проблемы с законом, употреблял наркотики. Криминальная деятельность обрела конечную форму в виде лишения свободы. Сколь веревочке ни виться, все равно конец найдется, как говорится. Был арест и судмедэкспертиза. Поскольку заболевание было в активной форме, меня признали невменяемым и отправили в больницу. Мне был 21 год. Диагноз все перевернул в жизни: я мечтал стать хирургом-онкологом, но не сложилось.

Острая фаза заболевания была подавлена за год, потом началась поддерживающая терапия. В больнице был человек, который создал мне условия для творчества, в том числе для масляной живописи, и мог меня наставлять. Он был психиатром.

К слову, рисовал я с детства. Ходил по выставкам: Эрмитаж, Русский музей. Меня очень вдохновляло, что я там видел. В клинике я углубился в вопрос, начал изучать литературу по живописи, экспериментировал с техниками и материалами. Первое осознанное, что я написал, — экспрессивный портрет Аллы Борисовны [Пугачевой], выполненный пастелью.

Есть такое понятие, как арт-терапия. Могу сказать, что это реально работает. Выплескивание эмоций на бумагу можно сравнить с исповедью в церкви: ты идешь с грехом, тебя исповедуют, и ты чувствуешь себя нормально.

Когда я смешивал пигменты, я уже ощущал процесс творчества, даже когда холст еще был пуст. А потом первый мазок, второй — и не остановиться. Но несмотря на то, что процесс завораживал, результат тоже был важен. Например, Врубель, у которого был такой же диагноз, кстати, добавлял в свои картины порошковую бронзу — чтобы через 15 лет они нивелировались. Это ужасно.

В клинике я понял, что оккультизм — это тупик и я должен вернуться в православие. При клинике был священник, который очень помог. Я ужаснулся, как я жил раньше, и понял, что должен жить так, чтобы не ранить людей вокруг.

В 2015 году закончилось лечение, а потом меня перевели в обычный стационар, где продолжили наблюдение. Совсем недавно я стал жить нормальной жизнью после 15 лет в клинике.

Не секрет, что многие люди, выходя в общество, начинают употреблять психоактивные вещества, алкоголь, а далее совершают поступки из прошлого, и все по кругу. У меня адаптационный порог достаточно высок, и медикаменты помогают.

Переход из одной среды в другую на творчество практически не повлиял. Может быть, появилось что-то легкое в цвете, какие-то пастельные тона, размытость граней. Продолжаю писать в очень разных стилях и абсолютно разные мотивы. Меня интересует как природа, так и различные социальные вопросы. Вот пандемию написал недавно.

Я цветом леплю какую-то форму, позволяю руке делать то, что она хочет. Сезанн, Моне в этом плане меня сильно вдохновили — их свободный мазок. Современное искусство слишком молодо, чтобы на него опираться, должно пройти какое-то время, и будет понятно, что оно из себя представляет.

Кстати, разнообразие моего творчества включает в себя и религиозные мотивы. Если бы не было живописи, я думаю, что углубился бы в духовную практику.

«Мое творчество — психоделический ужас»

Илья

Я вырос в Омске в окружении пустырей и гаражей. Был самый пик девяностых. Денег не было, приходилось выживать. Творчества не было, и книг я тогда особо не читал. Единственным досугом было гулять с пацанами, как у всех.

Но я понял, что так жить нельзя: мир огромен и интересен. Сначала поступил в авиационный, развивался в техническом направлении, а когда закончил, устроился работать на завод. Случился простой, заказов не было. Тогда я забрел в заводскую библиотеку, и меня это поглотило: открыл для себя целый мир философии, Великую французскую революцию. Вышел на Пелевина и понял, что будущее мое находится именно в философской области.

Подал заявление на увольнение, поступил на философский факультет, начал писать свои первые рассказы. Параллельно работал в компании мобильной связи, мне предложили переехать работать в Питер. Мы с другом собрали деньги и рванули.

Тогда о живописи не думал, но впитывал культуру и атмосферу города. На путь изобразительного искусства встал достаточно недавно во многом благодаря своей бывшей подруге — художнице из Москвы. Мы расстались, но в наследство мне достался целый пакет акриловых красок. Я смотрел на него, в потолок и пытался понять, чего же я хочу. Увлекся направлением арт-брют, скупал все книги, которые видел по этой теме, узнавал художников.

В то время и возник концепт моей идеальной картины в стиле, в котором я работаю и по сей день. На все это наложилось впечатление от изучения маргиналов от творчества — эзотерического подполья Британии, литературы дадаизма и темного сюрреализма, а также мои переживания, касающиеся реальности, сны, наполненные осколками всего вышеперечисленного.

Все мое творчество рождалось из этого коктейля, который можно охарактеризовать как психоделический ужас, возникающий время от времени, как вспышка. Это состояние потерянности, отрешенности от мира, непонимания общества, в котором я нахожусь, неудовлетворенности от людей и их желаний, вещизма, их невежества, а отсюда и ужас от несправедливости мира, в котором все блага сосредоточены у невежд, а также очевидный страх ближайшего настоящего.

Благодаря своим знаниям психологии я научился справляться с этими переживаниями, могу быть нормальным в среде нормальных. Просто надеваю маску каждый день и иду работать юристом, но меня это особо не обременяет. На работе я клерк, я там не делюсь своими взглядами ни с кем, стараюсь, чтобы моя приверженность к эзотерическому и магическому миру не вмешивалась в рабочие моменты. Выходя же с работы, я становлюсь художником. Это как история с Бэтменом или Суперменом — героями, которые вели двойную жизнь.

Бывает, что окружающие меня называют странным, необычным. Но бывают и люди постраннее. Возможно, это потому, что я далек от мира вещей и гаджетов, для меня они представляют минимальную ценность, я не шопоголик, не помешан на чистоте, как сейчас модно.

Если честно, если бы не творчество, я бы наворотил дел. Переживания же надо было бы куда-то девать, а моя неудовлетворенность миром настолько велика, что во мне, возможно, рождалась бы какие-то идеи фикс. Я изучал историю Холокоста и понял, что единственная форма сопротивления, доступная рабу, — это плохо делать свою работу. Крутились какие-то такие мысли до увлечения искусством, но сейчас я их исключаю: есть живопись, музыка, литература, где я могу позволить себе все, что хочу.

«Процесс, который стоит для меня на первом месте, — эйфория»

Виктор

По моей жизни можно писать книги. Я бы сам написал, но руки не доходят. Первый раз в 12 лет я попал в психиатрическое отделение после обследования, на которое меня направили из школы за хулиганские поступки. Поставили диагноз «вялотекущая шизофрения с органическими расстройствами личности».

Если честно, считаю так: что с человеком происходит лет с 14 — это виноват он сам, до этого — родители. А решение о первой госпитализации, которые впоследствии стали нормой, принимали именно мои родители.

В клиниках более или менее осознанно и усиленно я начал рисовать. До этого тоже рисовал — с бабушкой, которая, кстати, тоже была художницей и оканчивала «Муху» (Санкт-Петербургская академия имени А. Л. Штиглица, она же — Училище имени Веры Мухиной. — Прим. ТД), но это было совсем по-детски. Рисовал граффити в тетрадке ручкой, нарабатывал свой стиль.

Потом то выходил, то опять определяли в клиники. С 15 до 18 лет было два преступления, наркотики, я жестко куролесил. Несмотря на то что лежал в клиниках, там удавалось доставать героин. В 2007 году загремел в клинику на 10 лет. Было два побега. Когда в 2012-м умерла мать, меня отказывались отпускать. Я взял «в заложники» медсестру, чтобы приехать на похороны.

Последний год перед выпиской был самым продуктивным в плане творчества. Я ощущал скорое освобождение, это придавало творческих сил. Писал, что считал красивым, — особых идей и сюжетов у меня нет. Начинаю писать — и как пойдет. Чистая импровизация. Что мне очень нравится — это детализация, помогающая погрузиться в процесс, который стоит для меня на первом месте, — эйфорию. Результат быстро надоедает — поставишь, полюбуешься три дня, и уже хочется чего-то нового.

В 30 лет я вышел, познакомился с девушкой, которая употребляла наркотики, меня на старое потянуло. Последнее время торчал на соли. В усиленной эйфории все кажется проще, в том числе и искусство, — сидишь, мелкие детальки доводишь до совершенства, но это иллюзия.

Два года назад решил бросить [наркотики] с помощью алкоголя. Сказал себе: «Витя, хватит». Голова не выдержала — уехал в Кащенко с белой горячкой прошлым летом. В итоге с грехом пополам завязать удалось.

Женился на одной из медсестер, которая наблюдала за мной в клинике. Мы с ней общались после выписки, но по-дружески. Она говорит, что влюбилась в меня с первого взгляда, как только увидела.

Против своей воли я ничего не делаю. Есть желание — буду рисовать. В этом весь я. А если меня начинают принуждать, я просто буду пакостить. Моя жена говорит: «Ты человек добрый, хороший, у тебя руки золотые, но тебе надо захотеть». Сейчас желание рисовать возникает реже, много другой работы, в том числе по участку.

Очень хотелось бы замутить свою выставку, но пока судьба не сводит с такими моментами. Все было бы проще, если бы искусством можно было зарабатывать.

«Во время художественных акций понимаю, что не одинока»

Тася

У моего отца, бывшего военного с профдеформацией, скорее всего, было пограничное расстройство личности или тоже биполярка. Он не лечился никогда, а просто заливал это все алкоголем. Угрожал мне смертью, говорил, если обращусь куда-то, будет только хуже. Несколько раз убивал моих животных.

В шесть лет у меня была первая осознанная попытка суицида — на ***** (описание, запрещенное Роскомнадзором. — Прим. ТД) от утюга. У меня были страшные истерики, я часто билась головой о стену. В очень раннем возрасте я начала задумываться о вопросах жизни и смерти. Представляла, как мои дети приходят на мою могилу, и цепенела от этого.

Когда отец вышел на пенсию, он начал совсем спиваться, его избиения были все чаще и бессмысленнее. Короче говоря, он являл собой воплощение зла, беспроглядную тьму. В 17 лет я ушла из дома, бросив все, включая важное на тот момент жизни пение.

В 2012 году, уже в Москве, у меня начались очень сильные панические атаки — беспричинный животный страх смерти. Я могла не спать по двое-трое суток. Вызывала скорую чуть ли не каждый день. Меня таскали от одного врача к другому, делали обследования, ставили непонятные диагнозы. После очередного марафона по врачам и истерики в кабинете у врача, что я не могу спать нормально шесть лет и хочу умереть, меня направили в психоневрологический диспансер.

Работу я бросить не могла и решила ходить в дневной стационар. Совмещать это было сложно, так как ответственность за работу не давала расслабиться и лечиться нормально. Попробовала выбрать работу, но поняла, что не вывожу, и в итоге уволилась. Легла в реабилитационное отделение. Поставили биполярку II типа.

Пришла весна и гипомания, которую я разгоняла алкоголем и неправильным приемом препаратов. Переломным и главным моментом стала моя поездка в родной город, где я увидела мать, измученную отцом, с огромным количеством шрамов на голове. Вместо человека передо мной стояло запуганное существо.

Я решила маму выкрасть. Вплоть до смерти отца следующие полгода мы жили в напряжении, мы боялись, у нас везде были газовые баллончики. Кстати, мы не знаем, где он похоронен.

Мой организм просто не выдержал такого стресса, и мне попросту сорвало крышу. Я решила лечиться серьезно, бросила пить и лечусь до сих пор. Узнала, что большую роль в возникновении болезни играют генетика и окружающая среда, — все стало очевидно.

Болезнь — это в основном депрессия с периодами гипомании, которые я как раз использую для работы. Сначала я боялась их, меня пугала инверсия фазы — резкое падение в депрессивную яму, но мой психиатр сказал мне пользоваться этим. Такие периоды длятся месяца три в году. Ремиссии я пока не добилась. Наверное, путь лечения будет длиною в жизнь.

Художественные практики были неразрывно связаны со всеми этими событиями, за исключением депрессивных периодов, в которые мне все дается с трудом. Я могу назвать себя художником в широком понимании этого слова. Это не только я и краски, но скорее я и мир. Занимаюсь перформансами, акционизмом и даже делаю ментал-кафе, в котором люди могут поделиться своими переживаниями, делаю уличные акции, посвященные ментальному здоровью.

Например, прошлым летом мы ездили по России с акцией «Поругайся со мной», посвященной домашнему насилию. Это проблема, которая создала мое заболевание. Я понимаю, насколько важна информированность о подобных вещах, ведь множество людей не понимают, что с ними происходит, как я когда-то или, например, мой отец. Это все тоже помогает мне. Общаясь с другими людьми во время художественных акций, понимаю, что не одинока в своей болезни.

«Начал снимать себя и окружение, чтобы запомнить произошедшее»

Саша

Когда мне было лет 15, я переехал из одного города в другой, поменял школу, и мне было хреново. Тогда я впервые увлекся художественной практикой, начал осваивать фотошоп, делал коллажи. Творчество помогало проводить время с какой-то пользой для себя и отвлекаться от переживаний одиночества. Эти коллажи были очень мрачные — черно-белые фотографии кладбища, кресты, что-то очень готичное. Я был тогда очень близок к этой субкультуре.

В институт я не поступил, меня выгнали из дома в 17 лет. Пришлось быстро все решать, резко взрослеть, искать работу, жилье. Руки иногда опускались, тяжелые состояния упадка прогрессировали. Иногда возникало ощущение, что я на разогнавшемся поезде лечу к пропасти. В такие моменты я начинал делать себе плохо — не спал, тусил до упаду, начал сильно пить. Мне кажется, тогда я знал всю новосибирскую бухающую интеллигенцию.

В итоге окончил универ — стал дипломированным художником декоративной росписи. Никому это в Новосибе не было нужно. Однажды меня попросили снять что-то коммерческое, какое-то детское мероприятие для подработки, мне очень понравилось, и я решил вернуться к фотографии, отучился в местной школе фотографии, где мне посоветовали ехать в Питер.

Тогда у меня была очень сильная и затяжная мания. Я начал творить какую-то дичь, не мог сидеть на месте. На это наложился отъезд от родителей. Я думал так: «Теперь все попробую». Казалось, что я мог делать тысячу дел одновременно, была большая самоуверенность: «Надо в эту драку влезть, ведь я выйду из нее победителем» или «Да я могу выпить эти 20 шотов, не закусывая». После всегда было плохо, я знал это, и мне было от этого хорошо. Странное состояние и хождение по грани.

Помню, как купил билет в Заполярье, в город Никель, и поехал туда снимать. Там я никого не знал, было непонятно, где ночевать. Все эти подъемы сменялись падением в депрессивные ямы, в которые я разве что мог ходить ногами, да и то с трудом.

В итоге я начал работать с психиатром, который сказал мне, что зря я затянул с лечением, а что со мной происходит, называется биполярным расстройством. Это помогло лучше понять себя, как и творчество, с помощью которого я углубился в эту тему. Я стал снимать автопортреты — это получается у меня глубже всех прочих мотивов. Ну и сложно изучать других людей с помощью камеры, если ты не знаешь себя.

Одна из серий таких портретов как раз началась в манию. Я начал замечать, что просто не помню, что было вчера, — были очень жесткие провалы, и я начал снимать себя и свое ближайшее окружение, чтобы четче запомнить произошедшее.

Несмотря на то что эта серия родилась во время одной из фаз болезни, в «биполярке» я не вижу никаких плюсов. Она больше у меня забирает, чем дает. Ее необходимо лечить.

Сейчас я немного отошел от съемок. Совсем недавно уволился с работы и случился сильный депрессивный эпизод, после которого я загремел в больницу. Желаний не было никаких. Я, кстати, замечаю, что жизнь и события явяются триггером к запуску тех или иных фаз заболевания.

Благодаря поддержке жены и лечению ко мне возвращаются силы и мысли о возможных творческих проектах. Все-таки на них требуется ресурс. Меня очень много в творчестве, еще и [мешает] мой перфекционизм: я очень сильно выкладываюсь.

«Цунами может разрушить, но моя цель — процветающий город»

Кирилл

По специальности я бухгалтер — пошел учиться, особо не зная, что мне надо. Проработал несколько лет, и это было ужасно. 10-12 лет назад я решил уйти в творчество. Без музыки я себя не представлял. Все это было заложено очень давно, еще в период моей юности в СССР. До нас тогда долетали фрагментарные куски электронной музыки из заставки передач по ТВ, из фантастических западных фильмов. Это все откладывалось и сильно отличалось от творчества Юрия Антонова.

Когда мне было лет 18-19, электронная музыка стала активно проникать. 1995 год — время рейва, без интернета. Надо было ходить по магазинам или вечеринкам, чтобы послушать. Потом в голове стало появляться что-то свое [музыкальное].

В начале 2000-х моя мама сильно заболела. Она уходила четыре года. Умерла молодая, красивая и всеми ценимая женщина. Это был самый сложный период в моей жизни. Меня мучила бессонница, было состояние отчаяния.

От полной тьмы и абсолютной подавленности меня спасла жена. Я не знаю, что было бы, если бы я не встретил ее. В конце 2012 года я попытался сам что-то нацарапать в плане музыки. Сейчас у меня несколько музыкальных проектов. Пишу треки, делаю под них абстрактные видеоряды.

Я артист, не включенный в профессиональную тусовку, в какую-то бурную общественную жизнь. Лучше ничего никогда не ждать от творчества, но, когда творческая единица пишет в стол, это очень тяжело и грустно.

Наверное, самый известный мой проект, хотя об известности тут говорить особо не приходится, — это Schuschpanzer V8. Совсем недавно выступал первый раз с ним. Он вдохновлен эксплуатационным кино: например, умер Брюс Ли, а потом появился целый жанр, который подпитывается энтузиастами-подражателями — это и есть эксплуатация. Это мультижанровый проект, я в него пихаю разные треки — есть синтвейв-трек, посвященный Рутгеру Хауэру, он был моим любимым актером. Я этот трек написал после его смерти.

Есть сайбиент-трек, посвященный теме конспирологии и теории присутствия в Арктике недобитых представителей Третьего рейха. Это же очень известная теория, что фашисты якобы связывались с космосом с помощью медиумов и улетели в холода на летающих тарелках. Мне кажется, что приверженность какой-то одной идеологии сильно ограничивает человека. И это, безусловно, отражается и в моем мультижанровом творчестве.

Сейчас приходится заниматься ремеслом и красить миниатюры на заказ. Миниатюрами я увлекаюсь давно. Любимая игрушка — солдатики с детства, я их коллекционировал. Красить как хобби — норм, но когда ты делаешь это, чтобы выжить, то это уже борьба. Это меня убивает, но необходимо, чтобы выжить. Как творческой единице мне очень некомфортно. Я бы сравнил это с невозможностью дышать полной грудью, что приводит к довольно депрессивным состояниям.

В планах — полноформатный альбом и трек, который я хочу посвятить жене, я очень ее люблю. У меня есть цель, с помощью которой я обретаю место в жизни. Можно сравнить этот путь с какой-то компьютерной игрой-стратегией, где моим противником являются жизненные обстоятельства. Как в градостроительных играх: цунами, например, может разрушить постройки, а моей конечной целью является процветающий город.

Редактриса — Лариса Жукова

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!

Каждый день мы пишем о самых важных проблемах в нашей стране и предлагаем способы их решения. За девять лет мы собрали 300 миллионов рублей в пользу проверенных благотворительных организаций.

«Такие дела» существуют благодаря пожертвованиям: с их помощью мы оплачиваем работу авторов, фотографов и редакторов, ездим в командировки и проводим исследования. Мы просим вас оформить пожертвование в поддержку проекта. Любая помощь, особенно если она регулярная, помогает нам работать.

Оформив регулярное пожертвование на сумму от 500 рублей, вы сможете присоединиться к «Таким друзьям» — сообществу близких по духу людей. Здесь вас ждут мастер-классы и воркшопы, общение с редакцией, обсуждение текстов и встречи с их героями.

Станьте частью перемен — оформите ежемесячное пожертвование. Спасибо, что вы с нами!

Помочь нам